越南よりシンチャオ(こんにちは)!

ハノイには一応四季らしきものが存在するのですが、春と秋は有って無いような季節です。そんなわけで、前回の『寒い冬の風物詩』から春をスキップして、今回は『暑い夏の風物詩』についてお便りします。

今年の冬はそれほど寒さが厳しくなかったせいか、暑くなる時期が去年より早いようです。体も気持ちも準備できないまま猛暑に突入!かと思うと、また雷雲が発生し、土砂降りの雨と共に更なる湿気を運び込み、・・といった日々です。

この時期、いくつかの季節を行ったり来たりしているかのようなハノイの天候に体を慣らすのは容易ではありません。ハノイっ子でさえ、体調を崩しがちだと聞きます。

ベトナムでは気分屋さんのことをハノイのこの時期の天候になぞって「朝は晴れでも午後は雨」と(もちろんベトナム語で)言うそうです。さしずめ日本語の「女心と秋の空」といったところでしょう。

風物詩1 『 雨 』

寒い冬が過ぎテト(旧正月)が明けると、そこに待っているのは春!ではなく、雨です。

一年を通して多湿な土地ですが、日本で春を迎える頃は際立って湿度が高くなります。

南部ホーチミンの雨季は一日数回、局地的に降って1〜2時間でやむというのが一般的で、慣れてしまうととても気持ちの良いシャワーです。ところが、ハノイの雨はしつこいタイプです。寒さが和らいだと同時に雨、そして湿度と共に気温も上昇しあっという間に夏に突入です。

水たまりを避けながら歩くと同時に、おかまいなしに通り過ぎていくバイクから跳ね上げられる泥水を如何によけるか・・・経験だけがものを言います。

傘は周囲の動きが見えづらくなりますし、避雷針にもなりかねませんから危険です。

降水量によっては下水も溢れ出すので、衛生的に一番良いのはすぐに洗い流せる裸足、もしくはビーサン!

雨季の道の様子

風物詩2 『 食中毒 』

この時期は食あたり(下痢、吐き気、腹痛、発熱等)に注意が必要です。

特に消化系疾患や感染病が流行していなくても、外気温の上昇とともに、食品も傷みやすい環境になりますから、衛生管理を心がけなければいけません。

症状が出たら、脱水に至らぬように十分な水分補給が必要不可欠です。

悪化すると現地の病院では対応できないケースも有りますから、そこに至らぬよう自分の体は自分で守るしかありません。

季節の移り変わりを味わう心の余裕が無いのは、そんなことで気忙しいからでしょうか?

サトウキビ(写真に見える棒状の物体)のジュース屋さん。水分&糖分補給に欠かせません。

風物詩3 『 カビ 』

ハノイでは一年中湿気に悩まされます。更に湿度が高くなるこの時期はもう太刀打ち出来ません。靴、バッグ、洋服、木製製品、ありとあらゆる物にカビが発生します。

何と!犬にまで!(カビから皮膚疾患に繋がります。)

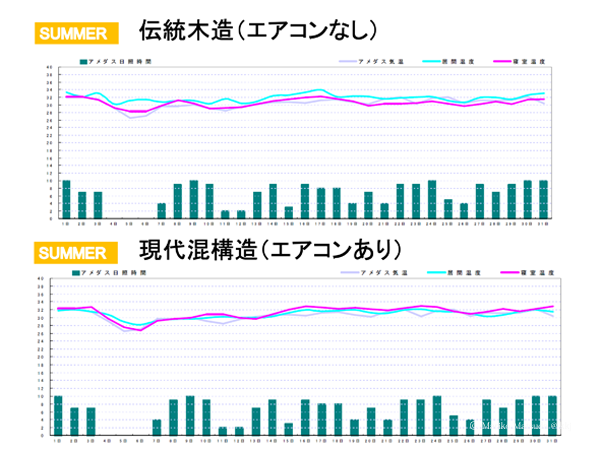

湿気対策は風通しと日光消毒が基本ですが、エアコンのフルタイム稼働なんていう外国人宅も多くみられます。我が家でも毎日除湿をするようにしていますが、カビの勢力には勝てません。

犬の場合は薬用シャンプーとドライヤー(熱風消毒)が効果的ですが、そんなケアーをしてもらえないローカルドックは、この時期見るも無残な毛並みとなります。

雨季のカビ被害は、なんと犬にまで及びます。

風物詩4 『 蓮の花 』

ハノイでは6月上旬から7月中旬までが蓮のシーズンです。

この時期、蓮の花を自転車に積んで売り歩く花売りや、乾燥前のフレッシュな蓮の実を売るかつぎ売りが目につきます。

蓮の花はお茶として(蓮の実はお菓子として)食されます。蓮茶には安眠、体バランス調整(リラックス)などの効用があるそうです。

ハノイで咲き乱れる蓮の花を見られるのはこの時期だけです。

ベトナムの生活に欠かせない蓮の花

風物詩5 『 移動式果物屋さん 』

寒さが和らいでくると、旬のフルーツを籠に山ほど積んで売り歩く移動式果物屋さんの登場です。南部から来るものが殆どですが、マンゴスチン、ライチー、ドラゴンフルーツ、スイカ、パイナップル、マンゴ-、etc。

通年市場でも手に入りますが、国内(ベトナム)産が安価で旬のものは何より美味です。

体を涼しくする果物はスイカやオレンジ、野菜ではゴーヤや冬瓜が夏向きで暑い時に好まれます。夏場に出回ることの多いマンゴ-やパイナップルは体を温める果物だそうですが、糖分が多いことで夏バテ防止になるのだとか・・・。

ベトナムでは、東洋医学に言われる、体を冷やす食べ物、温める食べ物についての知識が生活に溶け込んでいるように思います。

風物詩6 『 ビアホイ 』

夏!といえば何といってもBIA HOI=ビアホイ(ベトナム版ビアガーデン)です。

ドラフトビアが一杯6,000ドン(約40円)もちろん美味い食事も注文可。

BIA HOIは街角のあちこちに有ります。湖を通る風に当たりながら、なんていう立地から旧市街の真ん中で、行き交うバイクを見ながらグイっなんていう処まで。

冬にはここで鍋をかこみますが、やっぱり暑い時のビールは格別です。

店先の歩道もビアホイで占領されます。

風物詩7 『 過酷な夏の過ごし方 』

まだまだエアコンが無い家も多いハノイでは、外に出て涼を取ります。

ただし、外出時間は早朝と夕方以降に限ります。日中暑い時は外に出ないのが基本。

それでも昼時に外で過ごす場合、日陰で休み体力温存を心がけるのが最良策といえます。

湖畔の遊歩道も休憩所に早変わり。あちらこちらにシートを張ってゴザを敷き日陰を作って休みます。

湖畔の遊歩道も休憩所に早変わり。あちらこちらにシートを張ってゴザを敷き日陰を作って休みます。

日中静かに家で過ごせない若者は、バイクで疾走。湖の周りをグルグル回って風を満喫します。ベトナム名物『バイク散歩』暴走族ならぬハノイ族。

日中静かに家で過ごせない若者は、バイクで疾走。湖の周りをグルグル回って風を満喫します。ベトナム名物『バイク散歩』暴走族ならぬハノイ族。

人っ子一人、犬一匹見かけない日中の様子が一変し、夕方からの公園はどこも大混雑です。

歩道や空き地は路上バトミントン・路上バレーボールの試合会場に早変わり。太極拳・マラソンを始め、思い思いに体を動かす人々でごったがえします。公園が多いハノイだからこその風景です。

ビーチバレーならぬ、夕方の空き地バレー

日没後のウォーキング

涼しくなったら、家族連れで夕涼み

ハノイの観光名所、ホーチミン廟の前の公園の夜の様子です。

祭りでも有るのかと思えるほどの人、人、人、人、人・・・老若男女、人だらけ。

ホーチミン廟の前の公園の夜の様子

ハノイでも冷房が効いた場所が増えています。

でも、過半数のベトナム人は昔ながらの手段で厳しい夏を乗り越えているように見えます。

文明社会の恩恵を被り、それに慣れてしまった人間が忘れてしまった労力と順応性を再認識させられるハノイ人の暮らしぶり。見習うところが有るのかもしれませんね。

※この記事は2010年にご寄稿いただいたものです。紹介されている情報は2010年当時のものです。

◆ベトナムからの便り バックナンバー

No.1『ハノイ、冬の景色』

こちらがAltbauの外観

こちらがAltbauの外観

白い壁が基本ですがこんな大胆な塗り替えももちろんありです

白い壁が基本ですがこんな大胆な塗り替えももちろんありです

公園で四葉のクローバーも発見!

公園で四葉のクローバーも発見!

裏庭の木を観察していたら20日間でこうして見事な緑をつけました。

裏庭の木を観察していたら20日間でこうして見事な緑をつけました。

卵を使った遊びもいろいろ。茹で卵を転がして壊れなければ食べてよし!という遊びや、公園や庭に卵を隠して子供たちに探させる遊びなどがあります。イースター前の卵の色づけ、学校がお休みになった子供たちの楽しみの一つです。

卵を使った遊びもいろいろ。茹で卵を転がして壊れなければ食べてよし!という遊びや、公園や庭に卵を隠して子供たちに探させる遊びなどがあります。イースター前の卵の色づけ、学校がお休みになった子供たちの楽しみの一つです。

大雪が降った週末、いつもはそりすべりの子供たちが集まる公園で大規模な雪合戦が行われました。ネット上で声をかけあった300人以上が大集合し、ここでは大の大人が子供に負けずおおはしゃぎ。暗さと寒さをしばし忘れる日曜日の午後でした。

大雪が降った週末、いつもはそりすべりの子供たちが集まる公園で大規模な雪合戦が行われました。ネット上で声をかけあった300人以上が大集合し、ここでは大の大人が子供に負けずおおはしゃぎ。暗さと寒さをしばし忘れる日曜日の午後でした。