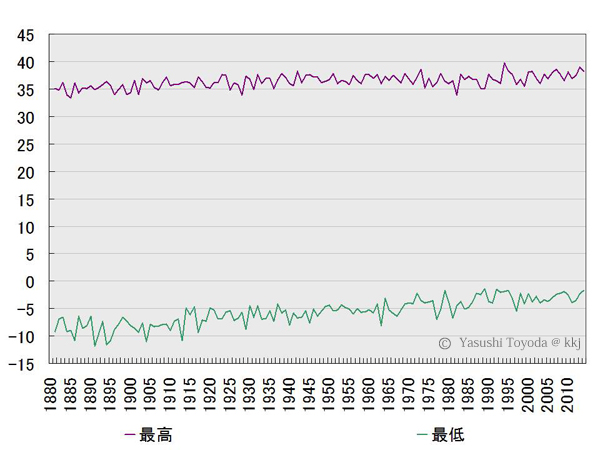

■冬の日射特性

東北日本海側北部の冬の気候特性は日射量が極めて少なく積雪寒冷なことである。

筆者が住む秋田県能代市の冬の1月の日照時間は東京の約1/5である。寒さでは暖房度日数D18−18でみると約倍である。

東京の約1/5の日照時間で困るのは、日射熱を暖房エネルギーに大きく頼る事ができない。

■日射取得が大きい寒川の家(神奈川県)と仙台市の家

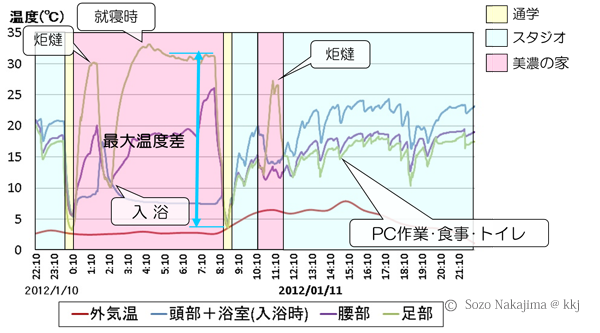

冬に日射が豊富な地域のQ値=1.2W/m2Kの資料1の寒川の家では殆ど暖房をしていない。極めて外気温が寒い時しか床下エアコン暖冷房の暖房を使っていないという。無暖房に近い状態ではかなり無理があると思うが、その地域の農家は未だに炬燵で生活をしている家が少なからずあるそうだ。日射取得で室温が24℃前後になり、その熱は蓄熱効果もあり、翌朝でも18℃前後は保つ。

資料1 寒川の家(神奈川県)

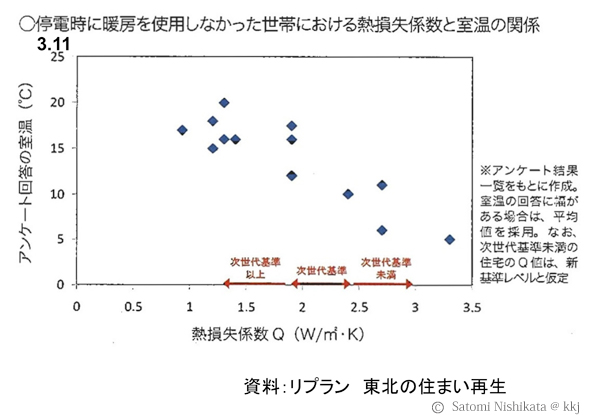

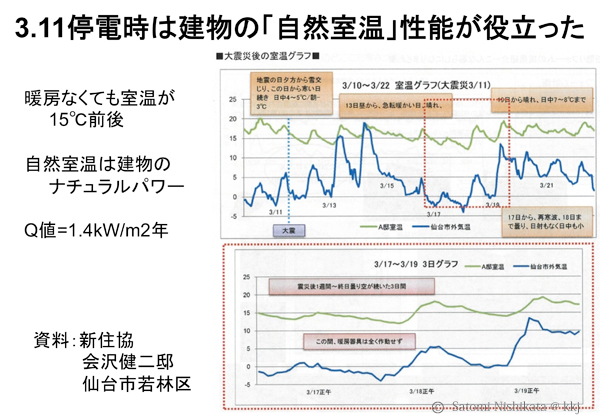

3.11の災害時の仙台から三陸地域でのQ値=1.3W/m2K前後の高性能な家は寒い時期の10日間でも資料2のように最低室温が15℃前後であった。

資料2

仙台市若林区Q値=1.4W/m2Kの家は資料3のように寒い時で零下4℃〜零下5℃で平均外気気温は2℃前後の中で室温は平均18℃前後であった。日射時の日射取得と蓄熱効果による。

資料3

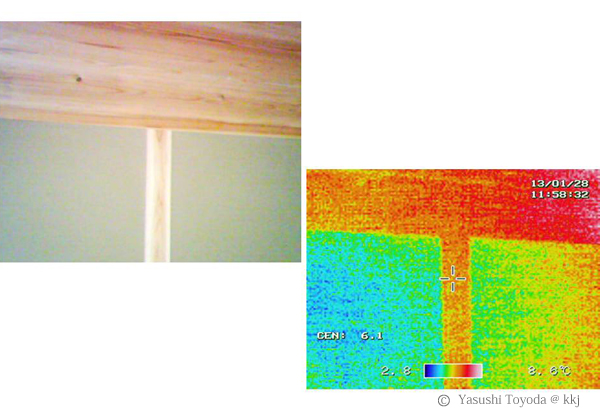

■日射極小値でのパッシブハウス計画

日射が極小の能代で世界基準のドイツのパッシブハウス研究所のパッシブハウスの認定を受けようとしているが相当に困難である。外壁の断熱は厚520mm40K相当品、桁上の断熱は厚700mmグラスウール40K相当品、基礎の立上がりの断熱は厚400mm(200+200mm)の防蟻EPS、 コンクリート底盤下の断熱は厚200mmの防蟻EPSです。窓の熱貫流率のUw値は0.75W/m2K、熱交換換気システムの効率は90%、漏気回数は0.6回/hの仕様である。この仕様でQ値は0.76W/m2K、 U値は0.17W/m2Kであり相当床面積は35坪である。その結果が暖房負荷が14.52kWh/m2で基準の15kWh/m2をギリギリに切っている。この仕様は日本では稀な高仕様で、費用対効果が著しく悪く認定を受ける必要を悩んでしまう。能代での仕様は、外壁の断熱は厚300mmグラスウール24K、桁上の断熱は厚400mmグラスウール24K、基礎の立上がりと底盤下の断熱は厚100mmの断熱が現状では適切に考える。

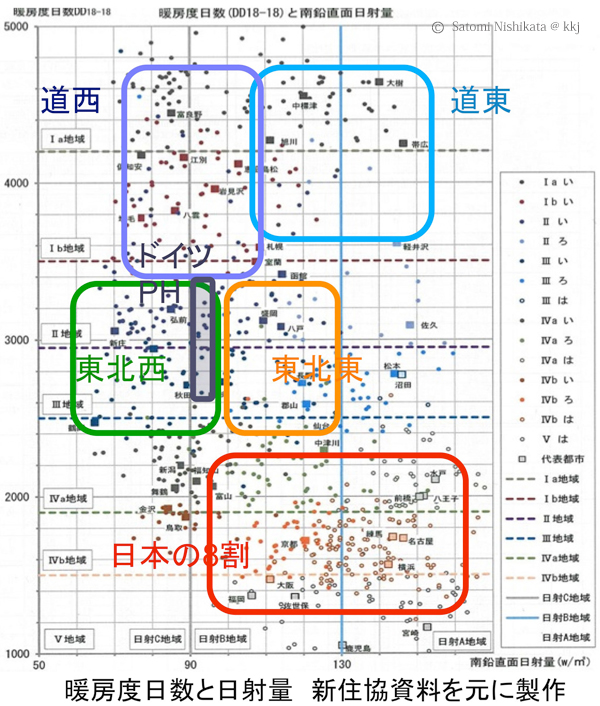

パッシブハウスはドイツのパッシブハウス研究所が考えた基準であり、その自然の温熱環境が大きいと思われる。暖房度時の元になる外気温は山形から函館ほどの地域に当たる。能代もその地域に入っているので、暖房負荷を15kWh/m2以下にするには至難の業なのは大きな原因は外気温ではなく、日射量の大小と家の大きさと南面の大きさのバランスと考えられる。

以前はドイツの日射量が北部東北日本海側の地域の半分と考えていて、能代では日射取得からドイツより暖房負荷が少なくすむと考えていた。しかし、実際はドイツの方の日射量が多かった。

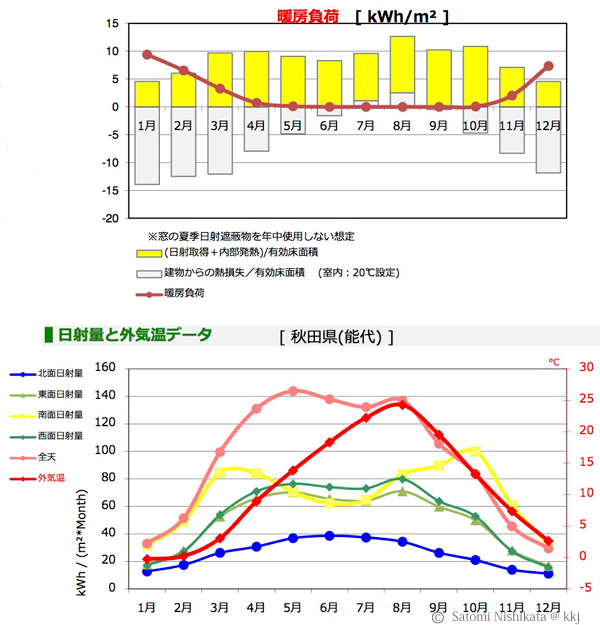

資料4

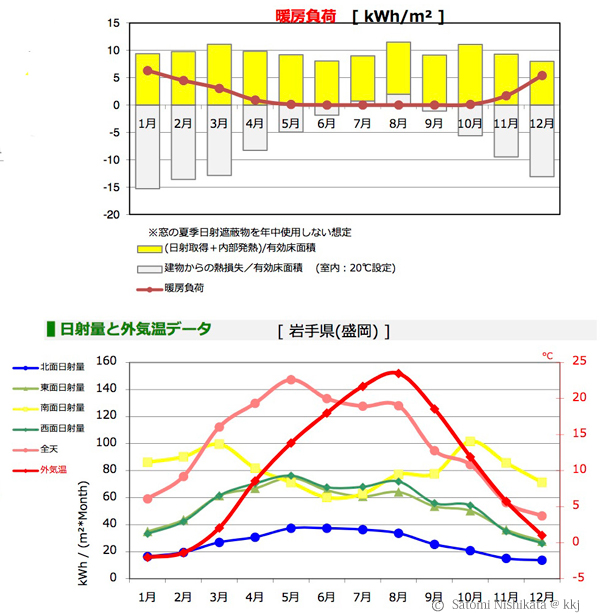

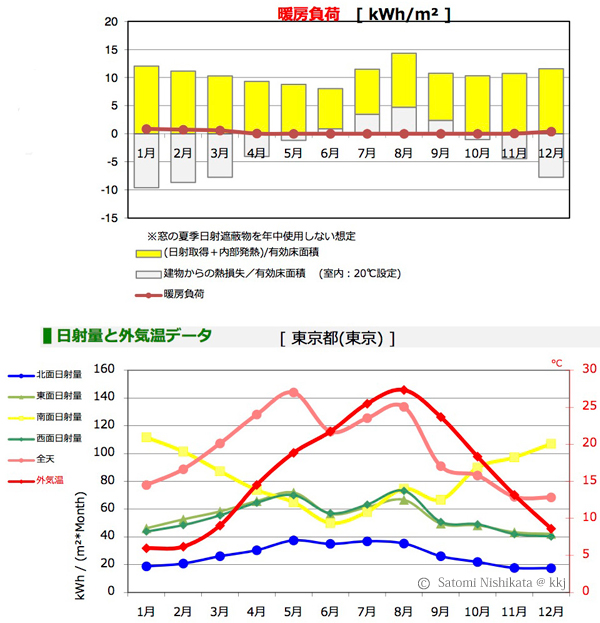

能代の暖房期間の冬の12月から2月の3ヶ月間の南面日射量は113kWh//m2(資料4)である。太平洋側の盛岡では247kWh//m2(資料5)で能代の2.19倍、東京では301kWh//m2(資料6)で能代の2.66倍、ライプチッヒでは160kWh//m2で能代の1.42倍、ミュンヘンでは144 kWh//m2(資料6)で能代の1.27倍ある。(日本の全体参考は資料7)

資料5

資料6

資料7

これがやはり暖房期間の晩秋の11月と早春の3月と4月の3ヶ月間の能代の南面日射量は230kWh//m2である。盛岡では267kWh//m2で能代の1.16倍、東京では237kWh//m2で能代の1.03倍、ライプチッヒでは211kWh//m2で能代の0.92倍、ミュンヘンでは216 kWh//m2で能代の0.94倍ある。この晩秋と早春の期間の南面日射量は各地域でほぼ同量である。真冬の寒く暖房エネルギーが必要な3ヶ月の時期に、暖房負荷を軽減する日射が極小なのであった。その時期でも窓の熱収支は東京では大きくプラスになり能代では全体ではプラスだがその時期には大きくマイナスになっている。

この家の仕様で盛岡では暖房負荷が5.23W/m2Kでパッシブハウスの基準を簡単にクリアしている。仙台では暖房負荷が1.36Wh/m2でパッシブハウスの基準を楽に満たす。東京では暖房負荷が0.22W/m2Kで無暖房住宅である。これほど窓からの日射量が大幅に暖房負荷に影響を与えている事が知れる。

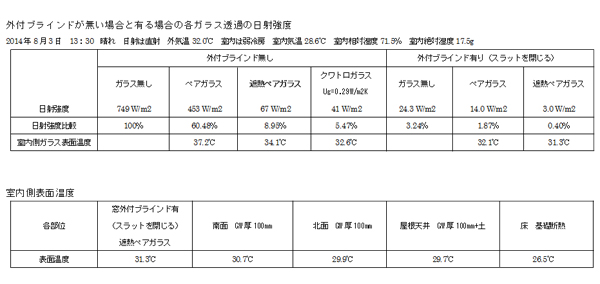

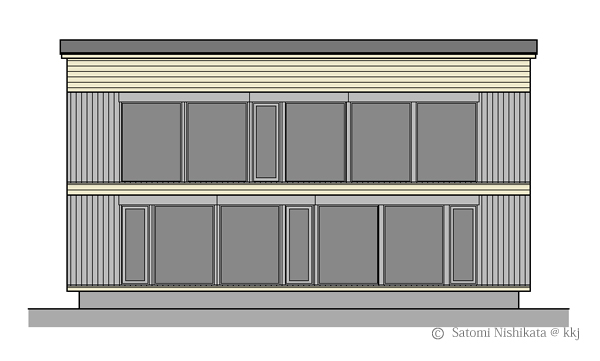

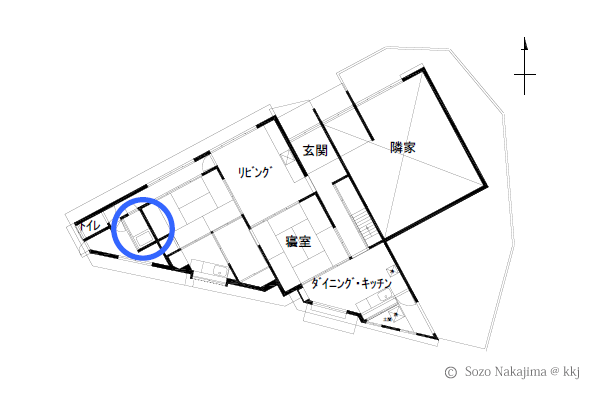

窓の熱収支を良くするには、窓の熱貫流率Uwを0.8W/m2K以下にする事、窓と躯体の取り合いのΨinstallをより小さくし熱損失を少なくする事、窓枠の見附を小さくしガラスなどの日射取得量をより大きくする事が必要である。そうしたバランスの良い窓を資料8のように南全面に近い大きな開口部にする必要がある。夏の日射遮蔽は外付ブラインドで行う。能代ではそうでなければ暖房負荷が15kWh/m2以下にならなく、世界基準にのらない。

資料8

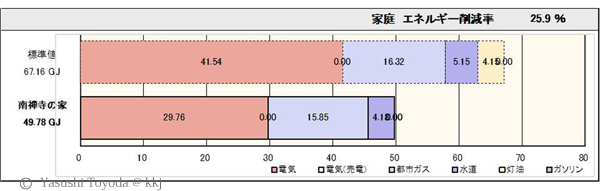

温熱燃費計算は「建もの燃費ナビ」による

*

西方里見(にしかた さとみ)

西方里見(にしかた さとみ)

1951年秋田県能代市生まれ。1975年室蘭工業大学工学部建築工学科卒業後、青野環境設計研究所を経て、1983年西方設計工房開設。

2004年設計チーム木(協)代表理事。

2013年 建築知識700号記念「日本の住宅を変えた50人+α」に選定。

著書は「最高の断熱・エコ住宅をつくる方法」「「外断熱」が危ない」「プロとして恥をかかないためのゼロエネルギーのつくり方」等がある。

◇バックナンバー

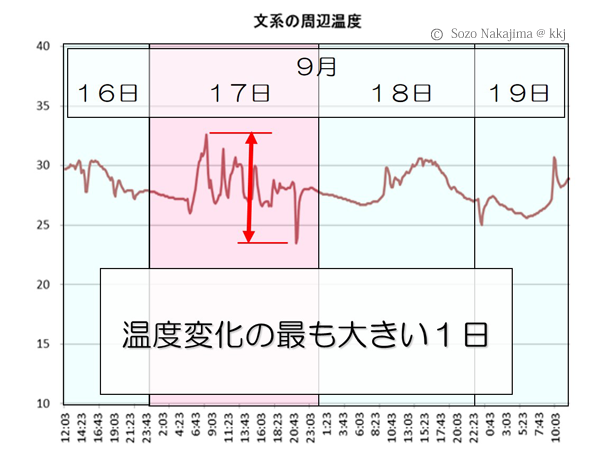

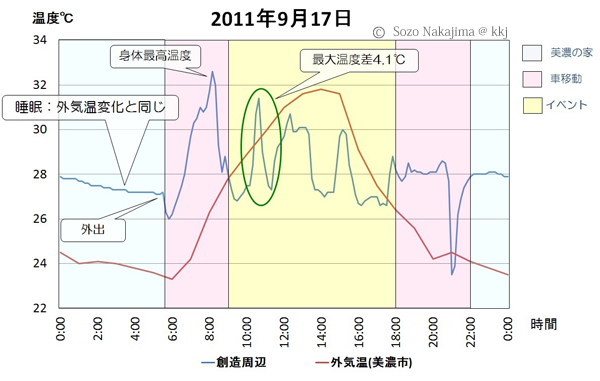

・能代からの便りVol.1 『東北日本海側北部の夏をすごす』

・能代からの便りVol.2 『東北日本海側北部の冬をすごす』

・能代からの便りVol.3 『東北日本海側北部の寒冷住宅の夏は窓の日射遮蔽』

・能代からの便りvol.4 『世界基準にのりにくい裏日本北部の冬の極小日射地域』

山田 貴宏(やまだ たかひろ)

山田 貴宏(やまだ たかひろ)

飯田 航(いいだ わたる)

飯田 航(いいだ わたる)

中島 創造(なかしま そうぞう)

中島 創造(なかしま そうぞう)

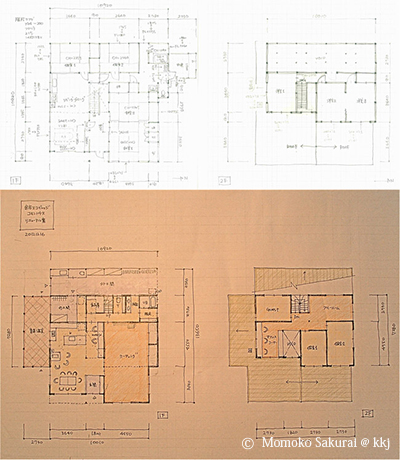

豊田保之/トヨダヤスシ建築設計事務所代表

豊田保之/トヨダヤスシ建築設計事務所代表

北海道からの便り-特派員/櫻井 百子(さくらい ももこ)

北海道からの便り-特派員/櫻井 百子(さくらい ももこ)