こんにちは。湖国・滋賀からの便りを担当させて頂きます飯田 航と申します。

滋賀県近江八幡からの便りをお届けいたします。

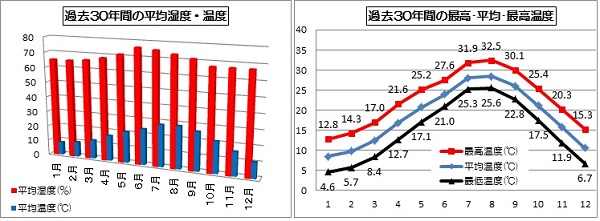

近江八幡の冬の気候は、零下を下回る日もありますし、積雪も年5日ぐらい、5~10cm程度ありますが、日中は気温があがるので、アイスバーンになったりすることは殆どありません。信州諏訪の生まれの私にとっては非常に穏やかな気候に感じます。ただ、琵琶湖から吹き寄せる湖陸風はかなり厳しく、北北西から強い風が吹いてきます。また、熱量の大きな石油FF式ストーブなどがあまり普及しておらず、エアコン暖房が主流で、アルミサッシのシングルガラスのような建物の環境によっては、なかなか暖かさを感じることが難しいエリアという印象があります。

さて、今回紹介するのは夏号で紹介した、スイスの「ミネルギー・P・ECO」認証を目指してスタートした小舟木ミネルギーハウスの続編です。いわゆる北国のような寒さではない「Ⅳ地域」にあって、Ⅰ次エネルギー消費量の観点でこだわった住まいについて、今回は建設の様子と竣工後から初めての冬を迎えての実績を少しご紹介したいと思います。

■建築プロセス

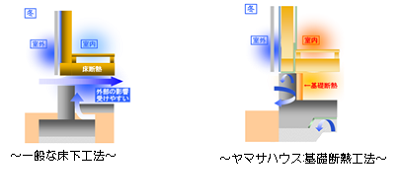

基礎は地中梁として、天端はフラットの形状としています。これは床下の湿気の不安定な動きを極力避けることが目的です。

天端にはアスファルト防水のような黒い防湿層を施工しています。コンクリートからの湿気が室内に上がってこないようにする工夫です。

その上に、木質繊維断熱材70mmを2層重ねて140mmの断熱層を設けます。

床の下地を貼ります。うず高く積まれているのはこの後、屋根と外壁に使う木質繊維断熱材です。北海道の針葉樹を主原料としていて、製造時の熱も大部分をバイオマス由来とされていて、ライフサイクル的にも非常に優れた材料です。

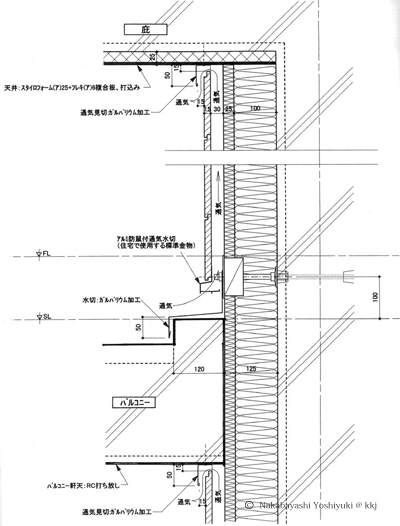

屋根の施工の様子です。外張り断熱として屋根と壁の断熱と気密のラインを揃えています。断熱材敷込の下地には杉板を用いて透湿性を確保しています。下の写真で見えている白いシートは透湿防水シートです。今回はポリエチレン製の気密シートや調湿製気密シートの代わりに、気密シートとして使っています。これも透湿性を考慮した結果です。この段階で気密測定をおこなっています。その後、上に木質繊維断熱材を2層(120mm+100mm)敷きこんでいきます。

屋根の施工の様子です。外張り断熱として屋根と壁の断熱と気密のラインを揃えています。断熱材敷込の下地には杉板を用いて透湿性を確保しています。下の写真で見えている白いシートは透湿防水シートです。今回はポリエチレン製の気密シートや調湿製気密シートの代わりに、気密シートとして使っています。これも透湿性を考慮した結果です。この段階で気密測定をおこなっています。その後、上に木質繊維断熱材を2層(120mm+100mm)敷きこんでいきます。

屋根の垂木のピッチにあわせて縦桟と横桟を交差させ、木部が重なる部分を最小限にし、極力断熱層が連続するように工夫しています。

屋根の垂木のピッチにあわせて縦桟と横桟を交差させ、木部が重なる部分を最小限にし、極力断熱層が連続するように工夫しています。

その上から、透湿防水シートを貼っていきます。これは本来の防水と耐風が目的です。

そして、垂木を縦桟のピッチに併せて設置していきます。屋根は通気工法としています。

続いて壁の断熱材の敷き込みの様子です。見えている透湿防水シートは室内側からみて1層目の気密用のものです。外壁も縦桟と横桟を設け、断熱材を2重(100mm+80mm)に敷きこんでいきます。コーナーは図面上でもなかなか把握が難しいところです。この後、2層目のシートを透湿防水シート本来の用途で貼っていきます。

天井裏に設置された熱交換型換気システムです。顕熱と全熱とに、エレメントを交換することができるタイプです。設計段階で換気ルートや設置箇所をある程度決めていく点は、通常の局所換気とはまた異なる制約条件となり苦労したところです。

壁はCLT(Cross Laminated Timber)による木質クロスパネルです。まだ日本ではあまり見慣れない構造体です。当初は国産杉材のCLTを採用する予定でしたが、震災等の影響で国内工場での生産が難しくなり、開発・製造元のドイツ製のパネルを採用しました。

壁はCLT(Cross Laminated Timber)による木質クロスパネルです。まだ日本ではあまり見慣れない構造体です。当初は国産杉材のCLTを採用する予定でしたが、震災等の影響で国内工場での生産が難しくなり、開発・製造元のドイツ製のパネルを採用しました。

CLTの建設の様子です。プレート型の金物でとめていきます。間伐材のような小径木を接着して、すのこ状のようなパネルにし、軽量化と強度の確保を両立している点が大きな特徴です。

デッキパネルです。2階の床(Ⅰ階の天井)になります。このパネルがいわゆる「梁」として認められないところが、この工法の特殊な点です。

こちらは、内装に用いる粘土壁パネルです。カオリナイトやモンモリロナイトを主成分とした粘土をファイバーメッシュとともに固めたものです。プラスターボードのように、必要に応じて丸のこ切断し、ビスでとめていきます。濡らすことで局面の成形も可能です。切断時に中に含まれている細かな石粒が飛び、大工さんが苦労されていました。

粘土パネル設置後、同じ粘土でジョイント部をファイバーメッシュにより処理していきます。元来木造建築が得意としてきた透湿性と、不得手としてきた蓄熱性を兼ね備えた機能的な壁になります。建物全体では体積で言うと2〜3㎥程度の粘土量になります。

トリプルガラスの木製サッシは外装アルミクラッドタイプで対候性に優れたものです。海外では、サッシをパネルに嵌めた状態で建て方をするそうです。今回は、後付でしたので取付には非常に苦労されました。

いよいよ外壁の仕上げです。透湿防水シートの上に、縦胴縁を桟を狙って設置し、通気層を儲けていきます。

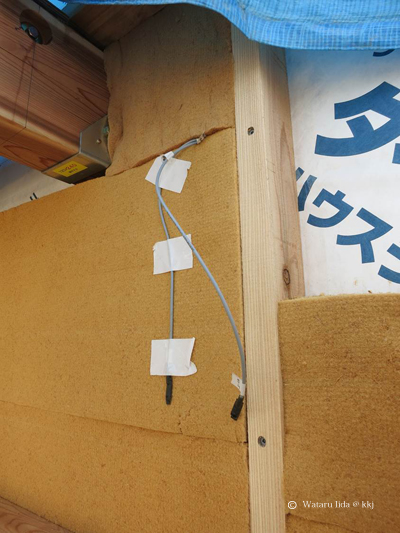

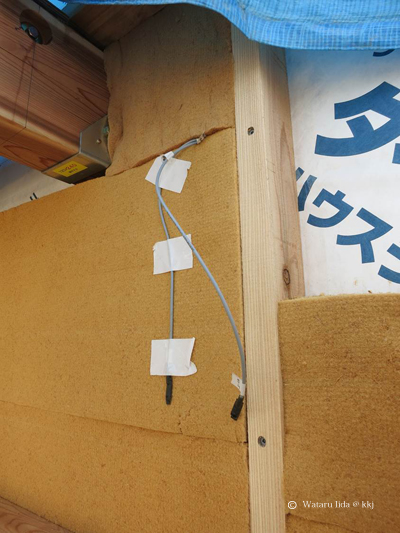

室内→土壁→断熱材→外気(通気層)とそれぞれのレイヤーには温湿度のセンサーが仕込まれており、データをモニタリングできるようになっています。

完成した外観です。(撮影 2013.12/28)外壁は国産杉のジョイントウォールと羽目板を採用しました。

完成した外観です。(撮影 2013.12/28)外壁は国産杉のジョイントウォールと羽目板を採用しました。

■建設にあたって

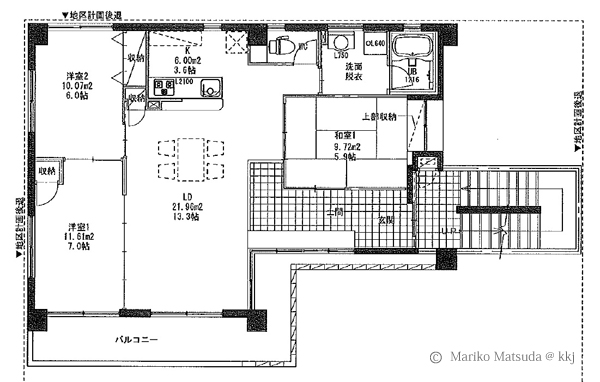

一般的な4〜5人家族用で居室面積は30坪弱、比較的コンパクトといえるかもしれません。前回紹介した小舟木エコ村内の区画に立地しているのですが、南側区画には2階建ての二世帯住宅、南西側には2階建ての戸建住宅が建っており、決して日射取得に恵まれているとは言えません。どちらかと言えば不利な環境で、日本の住宅事情を考えると、どこにでもありそうな一般的な住環境にあるといって差し支えないと思います。

そこで、配棟を区画に対して角度をつけ、近接する2つの住宅の狭間にある、わずかな南側の空間に大きな開口部を面するように工夫しました。

おかげで、夏には奥行1200mmの庇で日射を効果的に遮り、冬には2階の居室はもちろん、日当たりの悪い1階でも、お昼前後の時間には日射を室内に取り込むことができています。また、結果的に太陽熱温水の集熱パネル、太陽光発電パネルにも、効率に優れた角度となっています。

2階の庇も1階同様深めですが、この時期は日射取得が期待できます。周辺の建物の影響を受けにくいです。

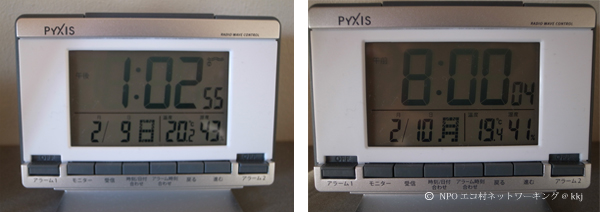

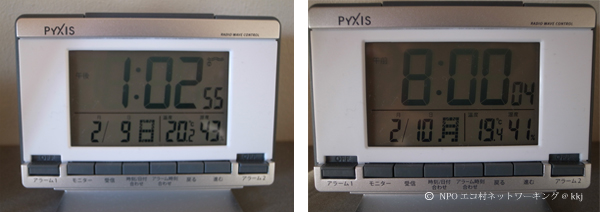

左側は2階西側主寝室の壁際においてある温湿度計、13時頃の室温です。

右側は同じ場所の翌日朝8時の室温です。

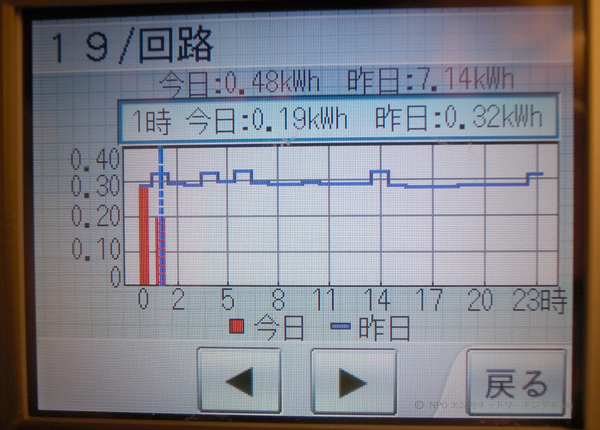

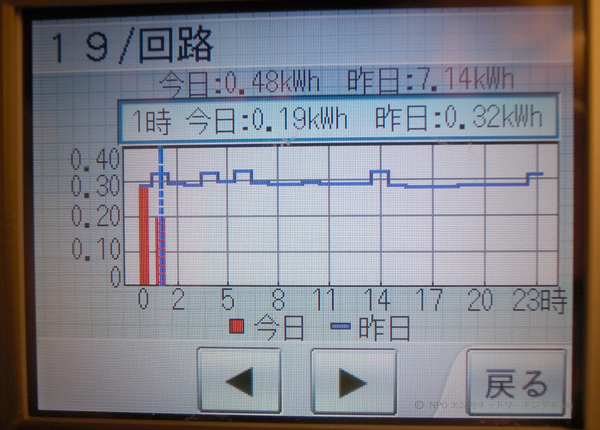

この家には、暖冷房装置は1階リビング、2階洗面脱衣室に設置され、両方含めて4kwのヒートポンプ1台で賄っています。だいたい250w〜470wの間で24時間運転している状況です。

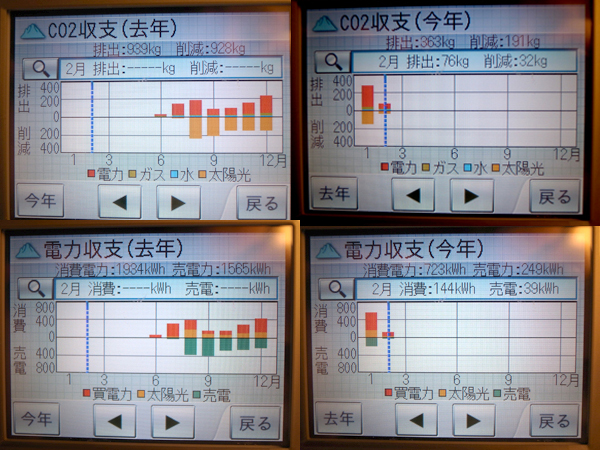

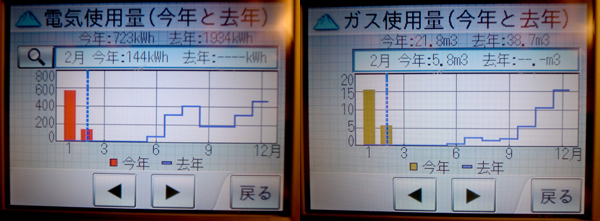

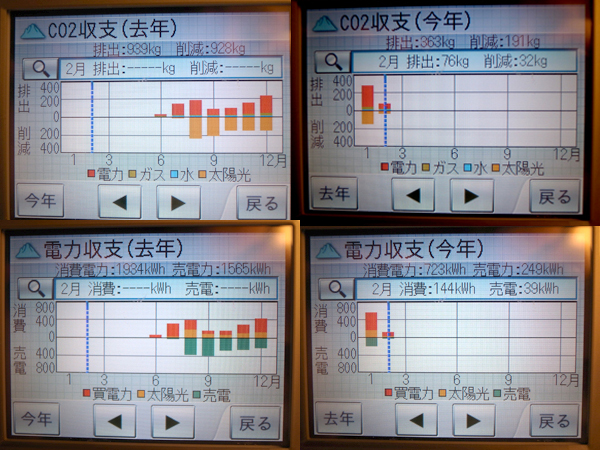

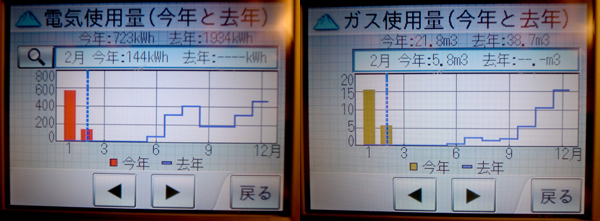

参考までにCO2収支と電気収支です。

まだ通年での結果ではありませんが、CO2収支的にはまずまずの結果になりそうです。それでも冬場はやはり電気、ガスの消費量ともに増えています。

特に電気代は夏場は1800円程度でしたが冬場は10000円を超えてきました。太陽光発電の売電分を考慮して冬場は4000円程度の支出です。電灯Aの契約で24時間全館暖房してのコストとして高いか安いかは別として、ヒートポンプの設置環境や、暖房システムの使い方など、使い手側の工夫の余地はまだまだありそうです。

実は冷蔵庫が10年以上前のもので、テレビもまだブラウン管だったりします。。。独身用サイズの冷蔵庫の電力消費量もなかなかバカにできません。

家電の省エネも徐々に進めていきたいと思います。

また、機会があればより詳細なレポートをしたいと思います。長文におつきあいいただき、ここまで読んでくださりありがとうございました。

最後に建築概要を記載しておきます。

■ 建築概要

敷地面積 231.48㎡ (70.02坪)

延床面積 129.45㎡ (39.15坪) ※居室面積 97.64㎡(29.53坪)

熱損失対象床面積 102.82㎡(31.10坪)

工法・構造 木造2階建 リグノトレンド工法(CLT=Cross Laminated Timber)

工 期 平成24年8月5日〜平成25年6月27日

設計監理 一級建築士事務所 有限会社松尾設計室 松尾和也

実施設計担当:高宮 透 (現:グランデザイン一級建築士事務所)

施 工 株式会社秋村組

企画・材料 Swiss Building Components Ag

アドバイザ− 建築物理 York Ostermeyer スイス連邦工科大学(ETH) 講師

材料試験 後藤 豊 EMPA、東大安藤研究室

■ 仕様/部材

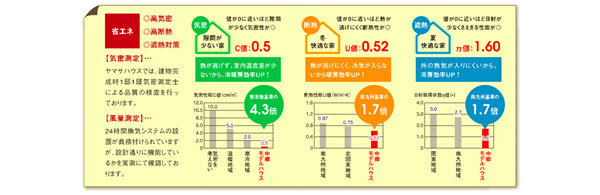

断熱性能 Q値換算=1.6 (W/㎡K) 外貼り断熱工法

気密性能 隙間相当面積 C値=0.40c㎡/㎡ (9.8pa差圧)

50paの差圧をかけた状態の通気量と気積の比 0.57<0.6 (基準値)

基 礎 耐震地中梁ベタ基礎+防湿アスファルト仕上(天端)

床下断熱 木質繊維断熱材140mm(= 70+ 70) 床下敷込(二重)一部フォ−ムグラス

屋 根 木質繊維断熱材220mm(=120+100) 外貼(二重)

壁 木質繊維断熱材180mm(=100+ 80) 外貼(二重)

木質繊維断熱材は(株)木の繊維 ウッドファイバーLD(国産針葉樹)

熱伝導率 0.038W/m・K ※高性能GW16kg/㎡相当

窓 木製断熱サッシ(国産スギ材:XPSなし)ドイツPazen社 Premium

Low-Eトリプルガラス(ノンアルゴン)

平均U値(熱抵抗値)=0.7 G値(日射取得率)=0.6

ド ア 木製断熱ドア(国産スギ材:XPSなし) ドイツPazen社製

換気装置 第1種セントラル熱交換型換気(顕熱) Zender社 ConfoAir

熱交換率90% ※浴室、キッチンに局所換気(同時吸排型)を併設

暖 冷 房 温冷水循環システム(定格出力4.0kW)

HR-Cラジエ−タ− + ヒ−トポンプ熱源(三菱電機製 エコヌク−ル ピコ)

給 湯 太陽熱利用ガス給湯システム 集熱パネル4㎡+貯湯タンク200L

CHOFU製 エネワイター 「ECOゆ」機能付

太陽光発電 サンテックパワー 定格出力4.29kW 予想発電量4,300kWh/年

HEMS Panasonic エコマネジメントモニタ (電気+水道+ガス)

■ 主な仕上

屋根材 ガルバリウム鋼板 たてはぜ葺 + 透湿系ルーフィング

外壁材 国産杉ジョイントウォ—ル(中本造林) ウッドロングエコ塗装仕上

床 材 ナラ無垢板 リボス社アルドボス塗装仕上

桐無垢板 同上

コルクボード リボス社アルドボス+クノス塗装仕上

階 段 ナラ集成材/ジュピーノ集成材 リボス社アルドボス塗装仕上

内装仕上 Clay Panel(t=14mm) + Clay Plaster + Clay Paint

(Made in Clay社製) ※一部スギ板貼

照 明 LEDおよび蛍光灯

(※筆者注:小舟木ミネルギーハウスは、2014年2月現在、ミネルギー・P ECOの認証手続待ちで、取得には至っておりません。)

*

飯田 航(いいだ わたる) 株式会社プラネットリビング勤務

飯田 航(いいだ わたる) 株式会社プラネットリビング勤務

1978年長野県諏訪市生まれ。東京農工大学農学部卒。卒業後「小舟木エコ村」の事業化に携わり、事業会社である株式会社地球の芽取締役を務めた後、現職。2008年より特定非営利活動法人エコ村ネットワーキング副理事長。

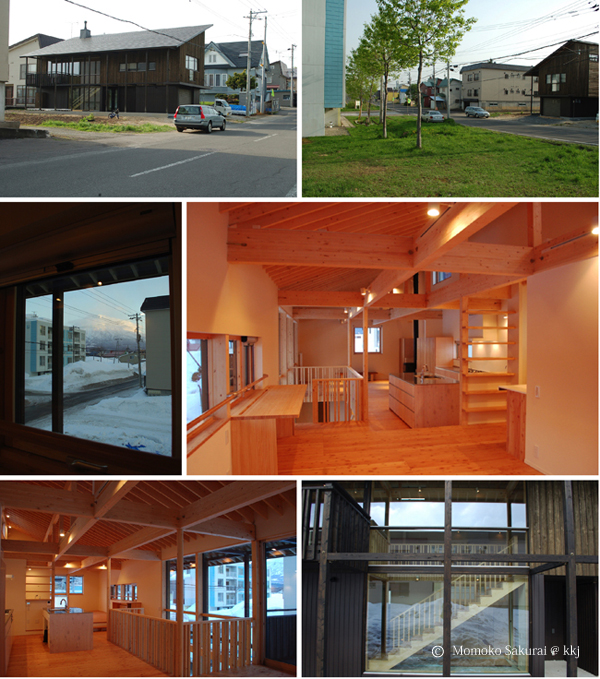

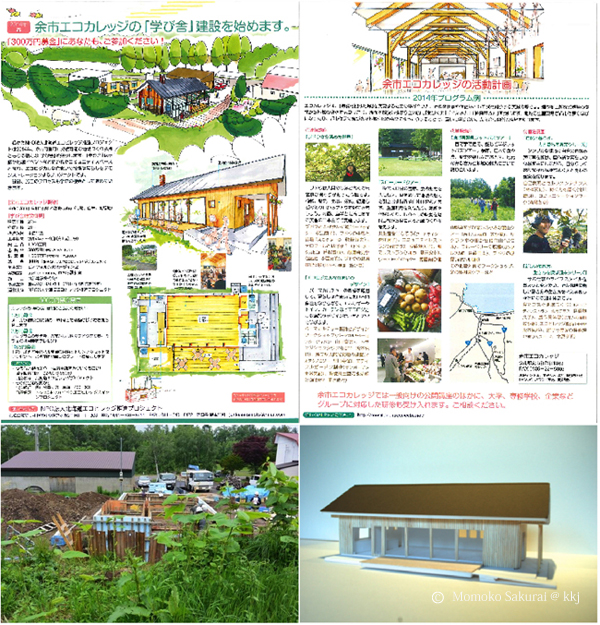

北海道からの便り-特派員/櫻井 百子(さくらい ももこ)

北海道からの便り-特派員/櫻井 百子(さくらい ももこ)

飯田 航(いいだ わたる) 株式会社プラネットリビング勤務

飯田 航(いいだ わたる) 株式会社プラネットリビング勤務

豊田保之/トヨダヤスシ建築設計事務所代表

豊田保之/トヨダヤスシ建築設計事務所代表

屋根の施工の様子です。外張り断熱として屋根と壁の断熱と気密のラインを揃えています。断熱材敷込の下地には杉板を用いて透湿性を確保しています。下の写真で見えている白いシートは透湿防水シートです。今回はポリエチレン製の気密シートや調湿製気密シートの代わりに、気密シートとして使っています。これも透湿性を考慮した結果です。この段階で気密測定をおこなっています。その後、上に木質繊維断熱材を2層(120mm+100mm)敷きこんでいきます。

屋根の施工の様子です。外張り断熱として屋根と壁の断熱と気密のラインを揃えています。断熱材敷込の下地には杉板を用いて透湿性を確保しています。下の写真で見えている白いシートは透湿防水シートです。今回はポリエチレン製の気密シートや調湿製気密シートの代わりに、気密シートとして使っています。これも透湿性を考慮した結果です。この段階で気密測定をおこなっています。その後、上に木質繊維断熱材を2層(120mm+100mm)敷きこんでいきます。 屋根の垂木のピッチにあわせて縦桟と横桟を交差させ、木部が重なる部分を最小限にし、極力断熱層が連続するように工夫しています。

屋根の垂木のピッチにあわせて縦桟と横桟を交差させ、木部が重なる部分を最小限にし、極力断熱層が連続するように工夫しています。

壁はCLT(Cross Laminated Timber)による木質クロスパネルです。まだ日本ではあまり見慣れない構造体です。当初は国産杉材のCLTを採用する予定でしたが、震災等の影響で国内工場での生産が難しくなり、開発・製造元のドイツ製のパネルを採用しました。

壁はCLT(Cross Laminated Timber)による木質クロスパネルです。まだ日本ではあまり見慣れない構造体です。当初は国産杉材のCLTを採用する予定でしたが、震災等の影響で国内工場での生産が難しくなり、開発・製造元のドイツ製のパネルを採用しました。

完成した外観です。(撮影 2013.12/28)外壁は国産杉のジョイントウォールと羽目板を採用しました。

完成した外観です。(撮影 2013.12/28)外壁は国産杉のジョイントウォールと羽目板を採用しました。

中林 由行(なかばやし よしゆき)

中林 由行(なかばやし よしゆき)

山本長水(やまもと ひさみ)

山本長水(やまもと ひさみ)

西方里見(にしかた さとみ)

西方里見(にしかた さとみ)

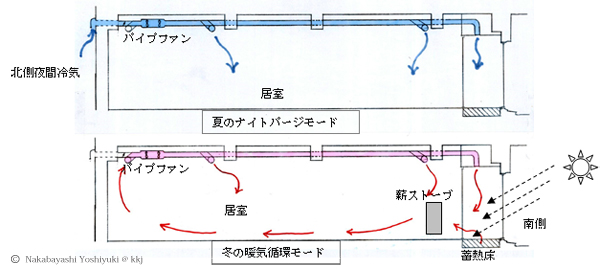

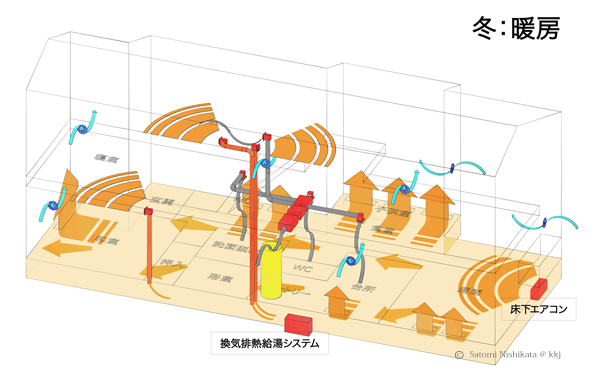

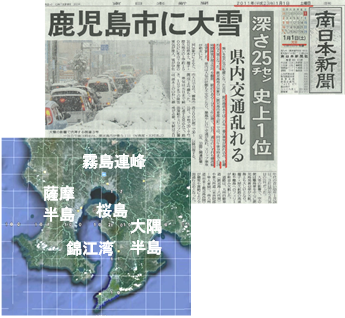

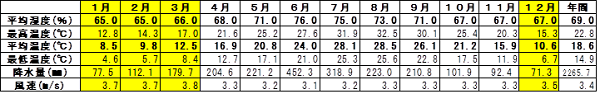

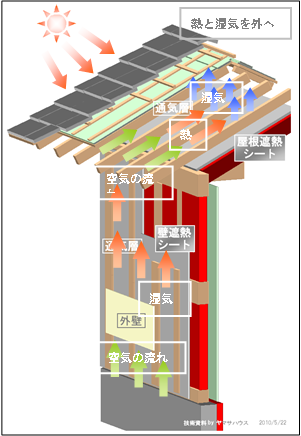

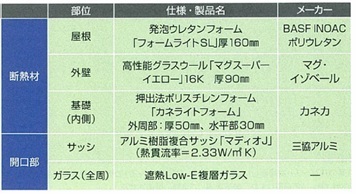

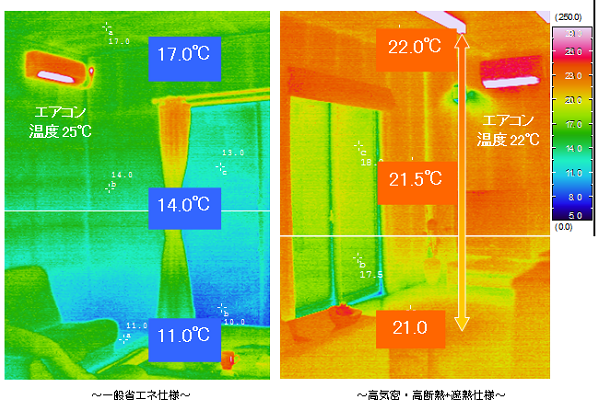

このような気温からの自然環境に加えて、私たち鹿児島のシンボルでもある桜島の降灰を考えた時に、高気密・高断熱仕様+遮熱対策(暖気・冷気共)やパッシブな対応も行っております。

このような気温からの自然環境に加えて、私たち鹿児島のシンボルでもある桜島の降灰を考えた時に、高気密・高断熱仕様+遮熱対策(暖気・冷気共)やパッシブな対応も行っております。

「鹿児島からの便り」特派員

「鹿児島からの便り」特派員