こんにちは。オザです。

娘の通っている幼稚園では、秋は行事が盛りだくさん。運動会に遠足、合唱祭、さつまいもほり…。今年は新型インフルエンザが大流行し、幼稚園でも学級閉鎖になったクラスがありましたが、なんとか無事にイベントを終えることができました。

毎年これらのイベントを終える頃、日が暮れるのがずいぶんと早くなったなぁと感じます。夕焼けがきれいに見られるのもこの頃ですよね。

私が住む街では、この季節夕方4時半になると帰宅を促す「夕焼け小焼け」の音楽がスピーカーから流れますが、子ども達は遊び足りず、暗くなった公園でなおも遊び続けようとします。今も昔も変わらない光景です。

家からもれてくるあかりの色って各家庭でそれぞれ違うんですよね。家庭によって選ぶ照明器具も明るさの好みも違うのだから、当然のことなのですが外から眺めると本当に色々で面白いなぁと思います。

家庭で使用する電力の用途割合で、エアコンに続き大きなウエイトを占めているのが照明と冷蔵庫だそうです。照明は意外と電力を使うことに驚きました。

先日、照明器具メーカーが一般向けに行っている「照明の選び方セミナー」を受けてきました。そこでは同じ明るさでも、選ぶランプによって消費電力が違い、二酸化炭素の排出量も電気代も変わってくるということを、実際に照明をつけたり消したりの実演をしながら体感させてくれ、なかなか興味深かったです。

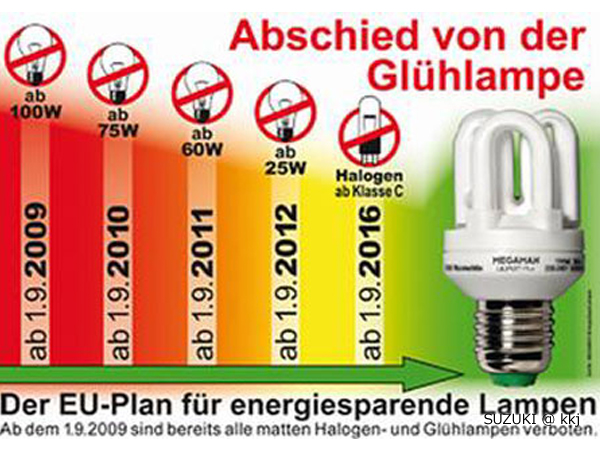

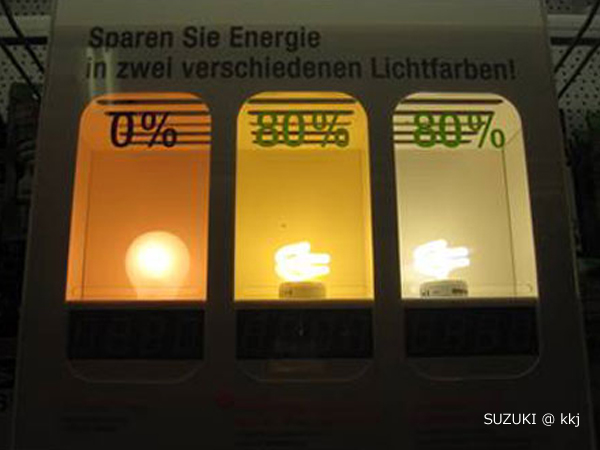

簡単に比較してしまうと、白熱灯>蛍光灯>LEDという順で消費電力が少なく、電気代を抑えることができます。ただし、ランプにはそれぞれ特徴があるので、空間の用途や目的を考えた上で、効率よく器具を選ぶのが賢い方法だと教えてもらいました。

わが家のリビングで使っている照明です。

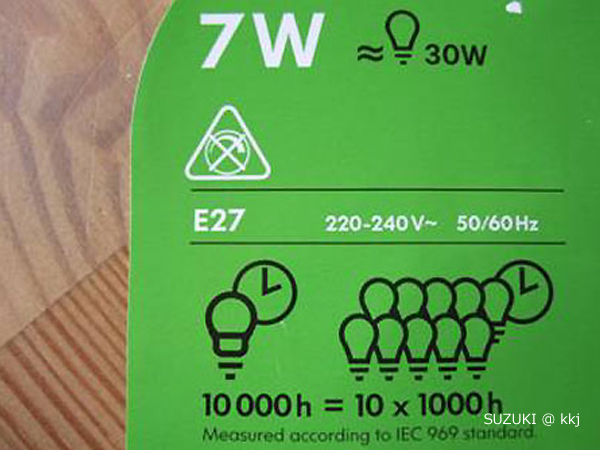

ランプは電球型蛍光ランプを使用しています。

見た目は白熱灯と似ていますが、中にはぐるぐると渦巻状に加工された発光管とそれを点灯させるための回路が入っています。

電球型蛍光ランプは白熱灯に比べ、消費電力が10Wと少なく、ランプの寿命が約5〜10倍も長持ち。ランプ自体の価格は白熱灯よりも高めですが、ランニングコストで考えると電球型蛍光ランプのほうが得になります。欠点としては、スイッチを入れてから明るくなるまでに時間がかかること。頻繁につけたり消したりする廊下や階段、トイレなどには不向きかもしれません。

最近ではLEDも照明器具としても注目されています。

LEDは消費電力がきわめて少ないので、コストを抑えられるだけでなく、二酸化炭素の排出量も抑えることができます。LED自体が熱も紫外線も出さないので、虫が寄ってくることもなく、エクステリアのライトアップにも最適。寿命が4万時間と蛍光灯に比べて約4倍、白熱灯と比べると約20倍も長いという利点もあります。ランプ交換の必要性がほとんどなくなるので、高いところに設置するのにも便利です。今のところ初期費用が高いというデメリットと、光があまり広がらないので、全体を明るくするよりも部分的に明るくしたいときに効果的であるという特徴はありますが、次世代のあかりとして、今後は家庭用でも需要が高まってくるものと思われます。

クリスマスのイルミネーションもLEDが登場してからは、より明るく鮮やかに彩られるようになりました。今年どんな風に街が彩られていくのか楽しみな季節です。

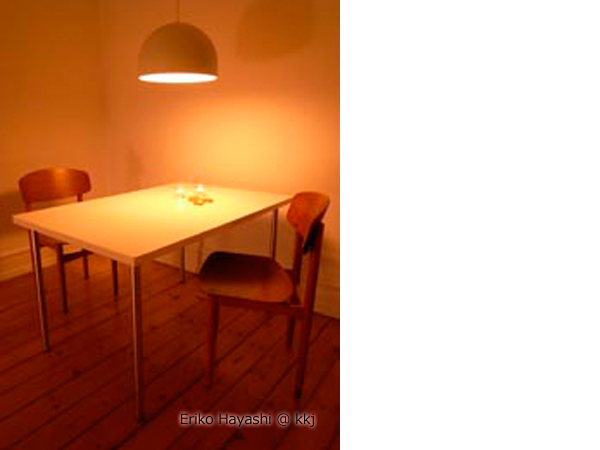

電気の光のようになくてはならないものというわけではないのですが、キャンドルのあかりが私は好きです。

地球のために夏至と冬至の夜8時〜10時は電気を消して、キャンドルライトで過ごそうという「1000000人のキャンドルナイト」というイベントを数年前に知りました。それまではキャンドルをともす日はクリスマスか誕生日など、ごく限られた日だけだったのですが、キャンドルナイトに参加するようにしてからは時間と気持ちの余裕のある夜は、電気を消し、テレビ消してキャンドルライトの下で、夕食や食後の時間を過ごすようにしています。娘はいつもと違った雰囲気に大興奮。その日の出来事をいつも以上に話してくれたり、一緒に歌を歌ったりして、親密な時間を過ごすことができます。

地球にも家計にもやさしいことをしているのに、キャンドルの光を眺めているととても贅沢な気分になりますし、なによりも心にゆとりがもてる気がします。

今までは、家庭で使用する電力のうちで、照明がこんなに大きなウエイトを占めていることを知らなかったので、ついつい必要のない電気をつけっぱなしにしてしまうことがありました。いくら省エネ効果のあるランプを選んだとしても、ムダはよくないですよね。電気をつける時間の多くなるこれからの季節、必要のない電気は消すように気持ちを引き締め、温暖化防止のためにできることをもう一度見直してみようと思いました。

※この記事は2009年にご寄稿いただいたものです。紹介している情報は2009年当時のものです。

★『東京からの便り』の他の記事を読む

特派員:オザ(東京の郊外に夫と幼稚園児の娘と三人で住んでいる主婦。Lee100人隊のお買いものコラムもやってます。)

vol.1『ゴミの有料化は効果的か

vol.2『秋から冬へ』

vol.3『世田谷ボロ市と冬の過ごし方』

vol.4『春の花便り』

vol.5『梅雨時の生き物たち』

vol.6 『東京の家探し事情』

vol.7『東京で家を買う』

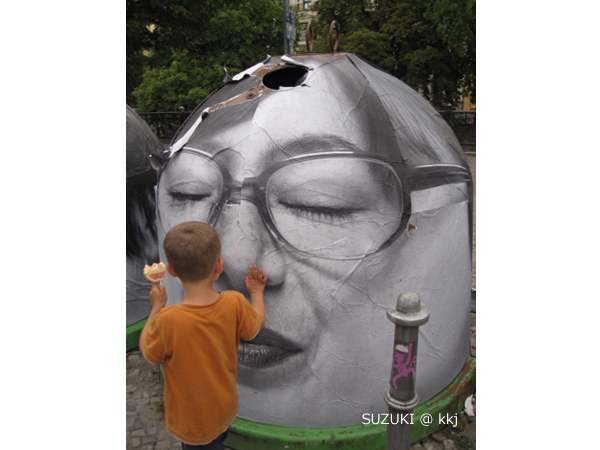

(旧西ベルリンから旧東側へと架かるオーバーバウム橋には幻想的なライトアップ)

(旧西ベルリンから旧東側へと架かるオーバーバウム橋には幻想的なライトアップ)

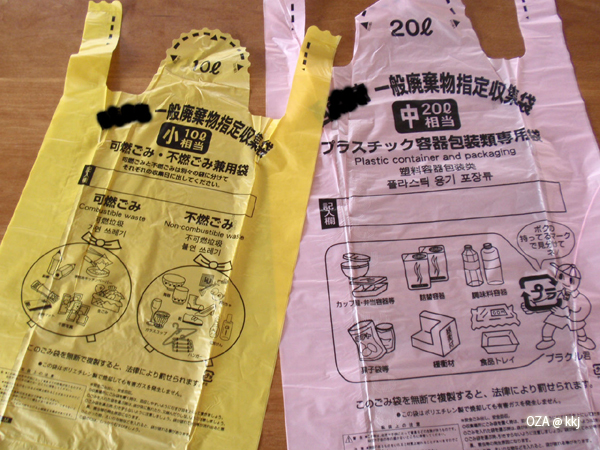

一般のゴミをコンテナへ

一般のゴミをコンテナへ 新聞、雑誌などを入れるコンテナ

新聞、雑誌などを入れるコンテナ 乾電池を捨てるスタンド

乾電池を捨てるスタンド アパートの中庭では、家庭の生ゴミを入れるコンポストをおいているところも増えてきました。

アパートの中庭では、家庭の生ゴミを入れるコンポストをおいているところも増えてきました。 新しい住宅地のリサイクルのコンテナ置き場。

新しい住宅地のリサイクルのコンテナ置き場。 こちらは中庭にある、ゴミ置き場。この小屋の中にコンテナが並んでいます。

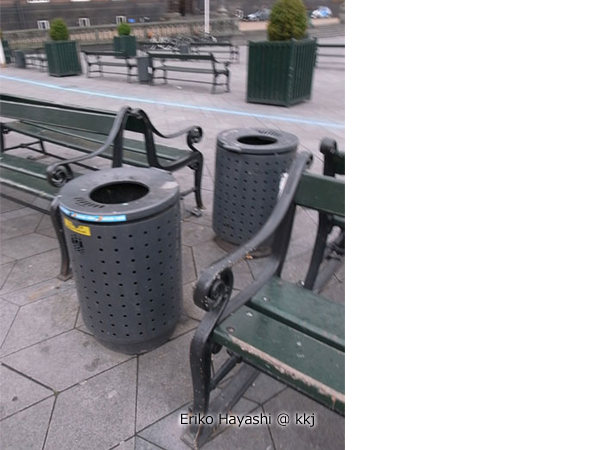

こちらは中庭にある、ゴミ置き場。この小屋の中にコンテナが並んでいます。 こちらはコペンハーゲンのスタンダードゴミ箱です。市庁舎広場にて。

こちらはコペンハーゲンのスタンダードゴミ箱です。市庁舎広場にて。 ランプと机は友達が使っていないものを借りています。

ランプと机は友達が使っていないものを借りています。

王立オペラハウス

王立オペラハウス 王立シアターハウス

王立シアターハウス 新デンマークラジオコンサートハウス

新デンマークラジオコンサートハウス 王立劇場内部

王立劇場内部 旧デンマークラジオコンサートホール

旧デンマークラジオコンサートホール 旧デンマークラジオコンサートホール ホワリエ

旧デンマークラジオコンサートホール ホワリエ 旧デンマークラジオコンサートホール ホワリエのインフォメーションボード、照明。

旧デンマークラジオコンサートホール ホワリエのインフォメーションボード、照明。 ランドスケープアーキテクト G.N. Brandtにより設計された屋上庭園

ランドスケープアーキテクト G.N. Brandtにより設計された屋上庭園 ラジオハウスのエントランスホール 天井は革張り、回転ドアも家具的なニュアンス

ラジオハウスのエントランスホール 天井は革張り、回転ドアも家具的なニュアンス 1945年 ヴィルヘルム ラオリッツン設計 旧デンマークラジオコンサートホール

1945年 ヴィルヘルム ラオリッツン設計 旧デンマークラジオコンサートホール 2009年 ジャン ヌーヴエル設計 新デンマークラジオコンサートホール

2009年 ジャン ヌーヴエル設計 新デンマークラジオコンサートホール デンマーク王立劇場のなかのクリスマスデコレーション。

デンマーク王立劇場のなかのクリスマスデコレーション。

アクセス機能を持つパブリックスペース

アクセス機能を持つパブリックスペース

黄色いレンガの壁と緑の対比

黄色いレンガの壁と緑の対比

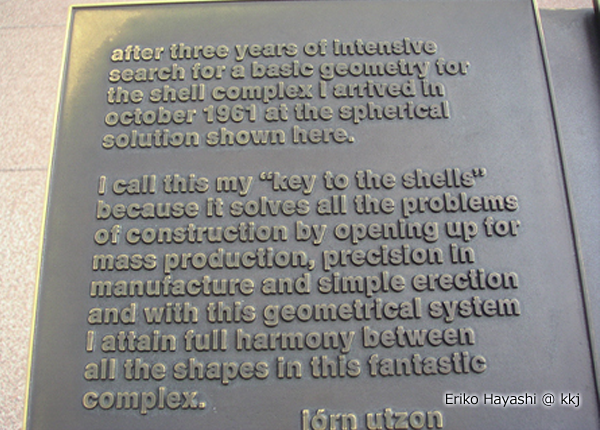

シドニーオペラハウスの脇あるJorn Uzton の言葉

シドニーオペラハウスの脇あるJorn Uzton の言葉

温度計や湿度計を眺めながら、暖房をつけるタイミングなどを計っています。

温度計や湿度計を眺めながら、暖房をつけるタイミングなどを計っています。 コペンハーゲン中央駅にて。

コペンハーゲン中央駅にて。

Johan君5歳。彼もすごく熱中して、盆栽風な渋いやつを作りました。(上段)

Johan君5歳。彼もすごく熱中して、盆栽風な渋いやつを作りました。(上段) この建物、いまでは国の保存対象のリストに登録さてれいます。

この建物、いまでは国の保存対象のリストに登録さてれいます。 コペンハーゲンは秋も深まり、

コペンハーゲンは秋も深まり、 ミーティングスペース

ミーティングスペース

黒く見えるのが、事務所のセントラルヒーティング。

黒く見えるのが、事務所のセントラルヒーティング。

三人がお手伝いしてくれたので、一日で完成。

三人がお手伝いしてくれたので、一日で完成。

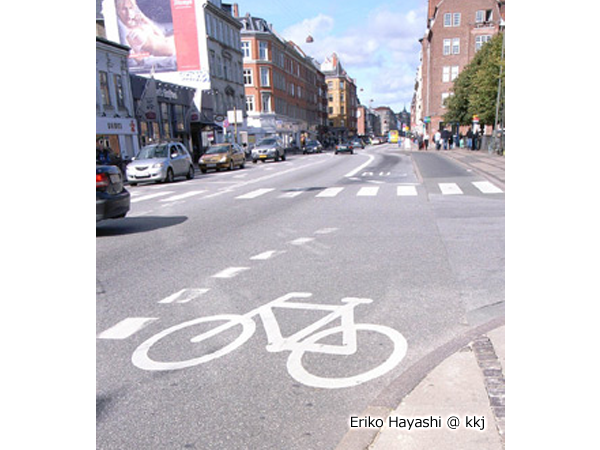

コペンハーゲンは小さな街です。

コペンハーゲンは小さな街です。

コペンハーゲンの街の中にある国会議事堂。自転車置き場はもちろん入り口のすぐ脇にあり、国会議員さん達も自転車通勤。

コペンハーゲンの街の中にある国会議事堂。自転車置き場はもちろん入り口のすぐ脇にあり、国会議員さん達も自転車通勤。

自転車を電車に持って入る料金は、ちなみに12クローネ(約240円)。

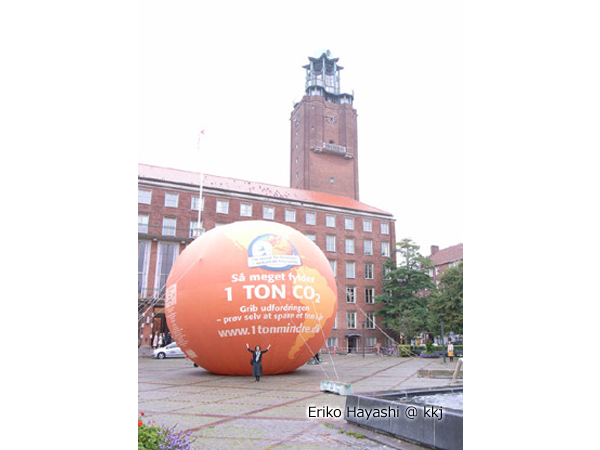

自転車を電車に持って入る料金は、ちなみに12クローネ(約240円)。 1トンの二酸化炭素のボリュームだそうです。なるほど、実感がわきますね。

1トンの二酸化炭素のボリュームだそうです。なるほど、実感がわきますね。 コペンハーゲンの街を通っているハーバー。黄色い船は水上バス。このバスにも自転車を乗せることができます。

コペンハーゲンの街を通っているハーバー。黄色い船は水上バス。このバスにも自転車を乗せることができます。