2014冬編の連載第2段として、冬の沖縄からの便りが届きました。

沖縄は冬でも暖かいというイメージがありますが、

夏の延長のような「常夏」が続いているわけではなさそうです。

詳しくは、蒸暑地域住まいの研究会理事長でもある松田まり子さんからのお便りをご覧ください。

沖縄の冬がどんな風に寒いのか、よく理解できる内容になっています。

2014冬編の連載第2段として、冬の沖縄からの便りが届きました。

沖縄は冬でも暖かいというイメージがありますが、

夏の延長のような「常夏」が続いているわけではなさそうです。

詳しくは、蒸暑地域住まいの研究会理事長でもある松田まり子さんからのお便りをご覧ください。

沖縄の冬がどんな風に寒いのか、よく理解できる内容になっています。

常夏の楽園のイメージがありますが、沖縄にも冬がやってきました。沖縄の冬は、暖かいと思いますか?

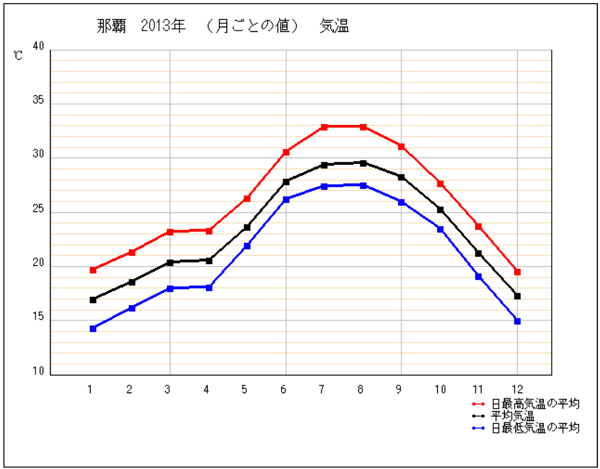

一般的に沖縄の冬は12~3月のことを指します。

それでも平均気温は、12月・1月は17℃、2月が19℃、3月が20℃前後あります。もちろん晴れて天気のいい日は、冬であろうとまるで初夏のような日差しが降り注ぎます。そうなれば、車の中は暑くてエアコンをつけたり、Tシャツ1枚になったりすることもあります。

と言っても、基本的に冬の沖縄は曇りや雨の日が多く、あわいブルーの空に覆われています。

沖縄の冬の空:事務所の前から

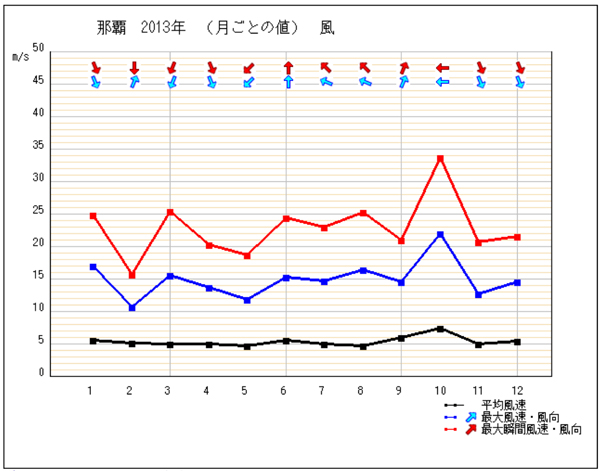

そして、冬の時期の沖縄の気候の特徴は、なんといっても北東の風の影響です。

海から吹き付けるこの北東の風は、最大で約15m/sにもなります。

1m/sで体感気温は1度下がるといわれているので、実際17℃でも体感温度は2℃になり、ぐんと寒く感じさせるのです。

それでも、室内は風が入らない限り寒くはないので暖房はあまり使用しません。

自立循環型住宅への設計ガイドライン蒸暑地版より

沖縄で冬に暖房をつけたくなるほど寒い日は、一冬に数日間と言われていますので、本土の冬の寒さと比べればもちろん格段に暖かいことは間違いないのですが、悪天候の冬の沖縄ではそれほど暖かさは望めません。

結露と断熱材について

室内の環境はどうなっているでしょう。温度だけでなく、湿度にも着目してみました。

ここ数日、夜中になると喉が痛く乾燥しているように感じていました。

昨年、住んでいるアパートの温湿度を1年間測定しました。

1月から3月までの平均湿度は78.3%で最低湿度も48%です。

湿度は40~60%であれば快適なので、加湿する必要はないのですが、夏の蒸し暑さを比べると乾燥しているように感じてしまうのかもしれません。

多湿なはずの沖縄でも、加湿器が販売されていて、実際使用されている方も結構います。

60%以下になったら使います、いう声もありました。

春夏秋は、除湿に全力をそそぎ、冬になったとたん加湿に移行するという、なんだか府に落ちない循環です。

加湿で一番気になるのは、カビです。実は先日、我が家で見つけてしまいました。玄関の壁にカビがびっしり生えていました。

RC造の住宅だと、耐熱性の大きいコンクリートが夜中に冷え、そこに昼間窓を開けると、湿った暖かい空気があたり一気に結露し、カビになったのではないかと思います。

沖縄の結露は、RC造の場合次の場合に起こります。

この結露を防ぐには、室内側に断熱材を張るなどの仕上げが必要となりますが、この断熱材の使用方法も、沖縄での基準があります。

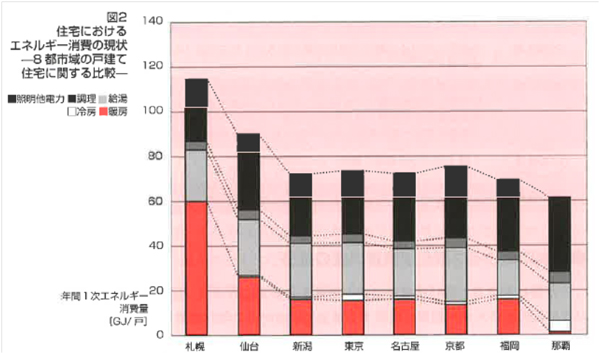

改正省エネ法によって、省エネルギー区分がⅥ地域に指定されていましたが、8地域になりました。そこでは、8地域に該当する沖縄県の壁の断熱は必ずしも必要ではない、という内容に改正されました。

室温と外気温が近い状態の環境の方が、省エネに関しても有効だということです。

たとえば、夏の不在宅時に窓もしめきったままにすると、熱が内部に蓄熱されて帰宅時には40℃近い室温になってしまいます。そこで熱を放とうとしようにも、断熱していればうまく放出できない状態になります。

断熱したからには、その熱を放出する大きな開口または換気システムが必要になります。

それよりも、不在時に外気と同じ室温になるようなしくみをつくって、壁の断熱材を省いた方がよりスマートなのかもしれません。

今までは高気密・高断熱が主流でしたが、これから必要とされる省エネ技術は、自然環境とのハイタッチが重要なポイントになると思います。

1月にさくら祭り(※1)、そしてひまわりも満開になる(※2)という沖縄ですが、この気候に合った省エネ技術やライフスタイルを探していきたいと思います。

冬の沖縄は、観光シーズンから離れて格安ですが、ホエールワッチングや世界遺産めぐりなど色々楽しめます。

もちろん、曇っていても海の色は青いです。幸運にも晴れたときは、日焼けを気にせずに、軽く海水浴もできるかもしれません。

沖縄の冬の海

遊びに来た際には、当事務所にもお気軽にお立ち寄りください。

以上、沖縄からでした。

※1 名護さくら祭り(2014年は1/25、26に開催予定)

http://kanko.city.nago.okinawa.jp/event/sakura2013.html#

※2 沖縄・中城のひまわり畑(平年は1月後半から2月前半に見ごろを迎える)

http://www.okinawainfo.net/himawari.htm

「沖縄からの便り」特派員

「沖縄からの便り」特派員

松田まり子(NPO蒸暑地域住まいの研究会)

1977年沖縄県那覇市生まれ。2000年武蔵工業大学工学部建築学科卒業。卒業後、沖縄県内設計事務所および東京都内の設計事務所、デベロッパー勤務。2010年より特定非営利活動法人蒸暑地域住まいの研究会理事に就任。現在特定非営利活動法人蒸暑地域住まいの研究会理事長。

◇沖縄からの便り 他の記事を読む

・vol.1 2013年夏編

・vol.2 2014年冬編

・vol.3 2014年夏編

・vol.4 2015年冬編

・vol.5 2015年夏編

・vol.6 2016年冬編

・vol.7 2016年夏編

・vol.8 2017年冬編

・vol.9 2017年秋編

北海道から冬の便りが届きました。

今年で竣工後4年を迎える「下川町環境共生型モデル住宅美桑」の設計者の櫻井百子さんからのお便りです。

下川町の環境共生住宅型モデル住宅美桑は、「環境省21世紀環境共生型住宅のモデル整備による建設促進事業」で採択されたモデル住宅で、体験宿泊も可能です。

その最北の環境共生住宅に関する内容の他に、冬の北海道の厳しさや美しさ等もご紹介いただいています。

詳しくは「北海道からの便り」をご覧ください。

[ご挨拶]

明けましておめでとうございます。

平素より一般社団法人 環境共生住宅推進協議会のホームページをご利用いただき、ありがとうございます。

『地域からの便り』2013年夏編に続き、2014年冬編をお送りします。

このシリーズは日本国内の地域に限定し、また環境と共生する住まいづくりの専門家を中心にご寄稿をお願いしています。

地域は沖縄県那覇市、鹿児島県鹿児島市、愛媛県松山市、高知県高知市、滋賀県近江八幡市、東京都町田市、東北地方(岩手県、宮城県、福島県)、秋田県能代市、北海道下川町の計9箇所です。

日本は南北に長く、中央に高い山が多いため、同じ緯度の地域であっても日本海側と太平洋側だけでなく、山地や盆地、平野部などの地形の違いでまた違った気候になります。

その気候の多様さが一番顕著に見られるのが『冬』ではないでしょうか?

2014年冬編では、多様な日本の冬とその風土に根差した住まいや暮らしのあり方について、各地域の皆様からお寄せいただいた『地域からの便り・冬編』は、2014年1月から3月までの間にリレー形式で公開していく予定です。

この連載を通じて、環境と共生する住まいづくりを考えていらっしゃる皆さまや、すでに取り組まれている皆さまの情報交流にもつながって行くことを願っております

2014年1月

一般社団法人 環境共生住宅推進協議会

[ご挨拶]

明けましておめでとうございます。

平素より一般社団法人 環境共生住宅推進協議会のホームページをご利用いただき、ありがとうございます。

『地域からの便り』2013年夏編に続き、2014年冬編をお送りします。

このシリーズは日本国内の地域に限定し、また環境と共生する住まいづくりの専門家を中心にご寄稿をお願いしています。

地域は沖縄県那覇市、鹿児島県鹿児島市、愛媛県松山市、高知県高知市、滋賀県近江八幡市、東京都町田市、東北地方(岩手県、宮城県、福島県)、秋田県能代市、北海道下川町の計9箇所です。

日本は南北に長く、中央に高い山が多いため、同じ緯度の地域であっても日本海側と太平洋側だけでなく、山地や盆地、平野部などの地形の違いでまた違った気候になります。

その気候の多様さが一番顕著に見られるのが『冬』ではないでしょうか?

2014年冬編では、多様な日本の冬とその風土に根差した住まいや暮らしのあり方について、各地域の皆様からお寄せいただいた『地域からの便り・冬編』は、2014年1月から3月までの間にリレー形式で公開していく予定です。

この連載を通じて、環境と共生する住まいづくりを考えていらっしゃる皆さまや、すでに取り組まれている皆さまの情報交流にもつながって行くことを願っております

2014年1月

一般社団法人 環境共生住宅推進協議会

夏に引き続き最北の北海道からお届けします。

新しい年を迎えて、みなさまいかがお過ごしでしょうか?

札幌は昨年と比べて雪は少ないものの、年末年始とずいぶんな積雪があり、雪かきに追われたお正月を過ごしました。

ちょっとした会話の中にも朝の気温の話題と、降る雪の量の話題が欠かせません。

人口約180万人、近隣のベッドタウンも含めると約220万人が暮らす札幌圏は、世界でもっとも雪が多い都市と聞いた事があります。

路肩に盛り上がった雪は道幅を狭くし、いつもは普通にすれ違う事の出来る道路も、譲り合いながら車を走らせます。路上で雪にはまって立ち往生していれば助け合い、雪で狭くなった歩道も譲り合いながらすれ違う、この季節になると他人同士のちょっとした気遣いが心をほっこりさせてくれる場面によく出会います。厳しい気候や環境も小さな気遣いの積み重ねでなんとか乗り切って春を迎えるのだな〜。とつくづく思います。

現場に向かう車窓より

雪かきに追われ、車の渋滞にイライラしながらも、はっとする美しい光景に慰められます。

そんな中でも果敢に現場は進みます。昔は、現場の大工さんと言えば季節労働者で冬は工事をしないものでしたが、冬にお休みする大工さんはいなくなりました。特に今年は世相を反映して工事件数は例年よりも多く、さらに職人さんや資材の不足、材料の価格高騰など、順調な工程を阻む要素が非常に多くて、本格的な冬を前にあらかた工事が終わる予定だった物件も、厳しい季節のまっただ中進めなくてはならないところも少なくない状況です。冬期間の工事は採暖養生や雪かきに労力も費用もかかり、環境負荷も大きくなるので避けたいところなのですが、止むを得ません。遠方の工事となるとなおさら。現場に通うのも大変です。

12月の倶知安(くっちゃん)の現場

本当はもうちょっと全容がわかるところまで進んでいるはずでしたが……。一晩に80cm積もった時は足場が一部破損するアクシデントも。

倶知安はウインタースポーツに親しまれている方ならご存知の方も多いはず。お隣のニセコと並んで、北海道の中でも一番を争う豪雪地帯です。昨年の4月の中頃敷地を見に行った時は全面にまだ2m以上の積雪が残っていました。黙っていればあっというまに一階部分は雪の中。そんな中でも降り積もる雪を見ながら「また雪かきか。憂鬱だなぁ〜」と思わずに、美しい雪をわくわく愛でられるようなすまいにしたい。というのがテーマになっている住宅です。そのためにはまず、3mの積雪があっても1階が暗くならないように2階への吹抜けから光が下りる事。また、その大開口からは羊蹄山が望める事。雪かきをしなくても使える雁木空間を十分確保する事。そしてなにより、言うまでもなく断熱気密をしっかりとり、温かで快適な室内環境を整える事。そのことで環境負荷と冬期間の暖房費用を最小限に抑える事を強く意識して計画しています。

2層に吹き抜けた雁木空間

ちょうど、職人さんたち総出で、200kg以上あるトリプルガラスの木製サッシを納めているところ。

南側に傾斜した片流れ屋根は南側全面に設けた2層吹抜けの雁木空間を包み、日射遮蔽も兼ねています。南側に落ちた屋根の雪は日射で解けやすいことも期待しています。壁面は外張りも含めて240mm、屋根面300mmのグラスウール、サッシはダブルLow-eのトリプルガラス木製サッシで、分厚いコートを着込んだような仕様です。換気は自然給気を床下に導入し、床暖房で暖まったところで室内に供給、重力差で一番高いところから自然排気をとるパッシブな方法を採用しています。

江差の平屋

足場で見えずらいですが、写真奥には日本海が望めるロケーション。

冬はその日本海からのたば風と言われる季節風が容赦なく吹き付ける。

一方、古くから樽前船の公益で栄えた、北海道の中でもっとも歴史の古い道南の江差町では、平屋の住宅の現場が進んでいます。こちらは積雪は多くても30cm程度。そのかわり冬の日本海から吹き付けるたば風は、常時風速20mほどと聞いています。同じ北海道でもこうも気候が違うものかと、あらためて地域の環境の多様さと北海道の広大さに驚きながら通っています。

こちらのすまいは、このたば風をいかに受け流して快適に住まう事が出来るか。ということを意識して低く、低く構え、ガレージを風上側に配置したコートハウス形式としました。道南杉の外壁で囲まれた中庭は冬でもたば風の影響少ない貴重な外部空間となるはずです。倶知安の住宅と同じく、断熱気密をしっかりとり、温かで快適な室内環境を整える事は基本です。始めて真空のトリプルガラスの樹脂サッシを採用し、温熱環境がどのようになるか楽しみなところでもあります。

千歳ありがとうファームでの試み

築50年ほどのコンクリートブロック造の農家住宅の2階を快適空間にリノベーションしています。限られた予算で手探りしつつのセルフビルドに挑戦中です。

「千歳ありがとうファーム」の詳細はこちら(外部サイト)をどうぞ

https://readyfor.jp/projects/783

一方、新千歳空港からほど近い千歳市内で、自然栽培にこだわって農業を営んでいらっしゃるありがとうファームさんでは、セルフビルドで断熱改修工事を進めています。隣町の苫小牧市で製造されているウッドファイバーを、床、壁、天井面に充填し、すっぽり包み込む工事です。ウッドファイバーは元はドイツの技術で、チップ状の道産材を、木質バイオマスを利用して蒸してほぐしてボード状に固めてあり、熱貫流率はグラスウールと同等ですが、木質繊維は蓄熱効果があり、環境負荷も少なく、大変優れた断熱材です。

詳しくは木の繊維HP: http://www.kinoseni.com

新築だけではなく、既存の建物をいかにして暖かく快適に改修し、大切に使って行くかということは、これからもっと求められる技術です。構造はまだしっかりしているのに、「寒い」ということで取り壊されてしまう建物も多いのです。限られた資源を活かして、環境負荷の少ない丁寧な暮らしを目指す上で、すまいを環境に優しく断熱化して行くことは大きなテーマです。

2013年12月の下川町環境共生型モデル住宅 美桑(みくわ)

竣工して3度目の冬を向かえました。この3年あまりで延べ4000人あまりの方々に良さを体感して頂きました。

最後に、私の設計活動の原点である、下川町の美桑を再びご紹介したいと思います。今シーズンは始めて、地中熱ヒートポンプから切り替えて、暖房も給湯も熱源の全てを木質ペレットでまかなっています。11月から4月にかけての厳冬期、美桑はその優れた環境性能を体感するのに最適な季節を迎えます。宿泊して体感できる施設は数少ないので、北海道にお越しの際にはぜひ下川町へいらしてください。

宿泊体験問い合わせ:五味温泉http://gomionsen.jp/mikuwa/

TEL:01655-4-3311

*

北海道からの便り-特派員/櫻井 百子(さくらい ももこ)

北海道からの便り-特派員/櫻井 百子(さくらい ももこ)

1973年北海道旭川市生まれ。北海道東海大学芸術工学部卒業後、都市計画事務所、アトリエ設計事務所を経て2008年アトリエmomo設立。子育てしながら、こころや環境にできるだけ負荷の少ない設計を心がけている。平成22年度 北海道赤レンガ建築奨励賞、2011年度 JIA環境建築賞 優秀賞 (住宅部門) 受賞。

[北海道からの便り バックナンバー]

・北海道からの便り vol.1

・北海道からの便り vol.2

・北海道からの便り vol.3

・北海道からの便り vol.4

・北海道からの便り vol.5

・北海道からの便り vol.6

・北海道からの便り vol.7

・北海道からの便り vol.8

2013年7月から続けてまいりました「2013年夏編」の連載は、鶴川からの便りでいったん終了します。

同じメンバーで、「2013~2014年冬編」の連載を予定しておりますので、お楽しみに。

なお「バックナンバー」からは、世界各地からの「地域からの便り」を地域ごとにご覧いただけます。

こちらも夏編と合わせてお楽しみください。

それではまた、冬にお会いしましょう。

9月に入りましたが、まだまだ日中は暑さが続いています。

今回は東京都町田市にある「エコヴィレッジ きのかの家」の住人であり、長い間、当協議会の技術顧問を務めていた綜建築研究所・会長(前代表) 中林由行さんからお便りをいただきました。

きのかの家は2007年に竣工した、コーポラティブ型の環境共生住宅です。コーポラティブの特性を活かし、各住戸ごとに、居住者の要望や身体的な特性等、様々な環境対応を盛り込んだ住宅です。その設計から竣工、5年間の生活を通して発見したこと等、盛りだくさんな内容になっています。

詳しくは「東京近郊~鶴川からの便り Vol.1」をご覧ください。

■白州次郎が住んだ鶴川というところ

私の住んでいるエコヴィレッジ鶴川「きのかの家」は東京都町田市に約6年前(2006年末)に竣工しました。鶴川は東京の都市部と田園部の境目といえるような位置で、まだまだ林や田畑も多く残っており、利便さと自然環境の良さの両方を享受できるというところが気に入っています。

有名なところでは、太平洋戦争をはさむ激動の時代を生きた白州次郎・正子夫妻が住んだ茅葺の家「武相荘(ぶあいそう)」(今は記念館)がすぐ目の前にあります。欧米をよく知る白州次郎は日本の敗戦をいち早く予測し、昭和15年には鶴川村に転居し畑を耕しながら自給自足の生活を始めています。その頃はこの辺はまだ全くの田舎であったようですが、今思えば都会人のエコライフの先駆者としての白州次郎が選んだ場所が鶴川であったともいえるでしょう。

■エコと健康がテーマのコーポラティブハウス「きのかの家」

「きのかの家」は「健康と環境共生」をテーマとしてつくられた30戸のコーポラティブハウスです。地元の大地主さんの敷地の一部約2,500㎡を30人で共同購入してRC造の6階建ての共同住宅をつくりました。

エコヴィレッジ鶴川(全体鳥瞰図)

企画と募集は(株)アンビエックス(代表・相根昭典氏)で、募集を始めて約半年で30世帯が決まり、その後建設組合を結成し、話し合いと設計に約1年、工事に約1年、入居は募集から2年半後となりました。工事中も管理規約の作成をはじめ総会の他様々な部会の会合があり述べ回数で100回以上も集まって相談をしたでしょうか、今考えてもよくやれたと思います。

参加者は40歳前後の若い人が多く、私のような60歳台がほとんどいなかったのは意外でした。小さいお子さんのいる家族の方が健康とかエコに敏感なのかもしれません。入居したときには全員がよく知り合った仲になっていましたので本当に暮らしやすいコミュニティになりました。

集会室前広場で流しソーメン

外装は焼き杉の板

我家のベランダからの景色、緑が多い

外装の焼き杉板を自分達で焼いて磨く

■化学物質や電磁波に敏感な人たちも参加してきた

もう一つの大きな特徴は、アレルギー体質であったり、その疾患で悩んでいたり、化学物質や電磁波に敏感なために困っている人が3分の1程度を占めることです。その人たちは普通の仕様の住宅では暮らすのが難しく、鶴川に健康をテーマにした自由設計のマンションができるということで参加してきたのです。

私にはアレルギーはなく、話では聞いていましたが、一緒に住む人たちからいろいろな話を直接聞いて驚かされました。蛍光灯の下では暮らせない、電磁調理器は使えない、冷蔵庫が傍にあるとだめ、パソコンや携帯電話も使えない、無線LANは隣家が使っているのでもだめ、などは電磁波に敏感な人の話。合成洗剤で洗った洗濯物を外部に干されるとだめ、建材に合板を使うとホルムアルデヒドなどの化学物質で具合が悪くなる、化粧品や香水の匂いがだめ、煙にアレルギーがある、タバコの匂いがだめ、などは化学物質に敏感な人の話です。それらについても徹底して話し合い、建物や建材、設備の仕様を決め、生活のルールもまとめました。

■水を通さない密なコンクリート躯体を実現

構造躯体はできれば300年は持たせたい、という設計者の意向を受けて逆梁、外断熱工法とし、水分の少ない生コンを指定して強固なコンクリートを打ちました。

生コンの成分を厳密にチェック

どの位密に打てたかはテストピースの強度試験だけでははっきりしなかったのですが、それを証明する事件が我家で起こりました。1年ほど前に、浴室の蛇口の取替えを自前でやったのですがジョイントの水密が悪かったらしく、壁内のジョイントから水が少しずつ漏れて知らないうちに床下に溜まっていたのです。1ヶ月後位に火災報知器の異常が我家の下の住戸で見つかり、調べてみたら天井の火報からポタポタと水が漏れているではないですか。これは我家が原因かと床下をのぞいてみたら何と浴室の床下を中心に深さ20センチ以上の水が溜まりプール状になっていたのです(逆梁ですから床下は60センチほどあります)。

結局溜まった水が行き場がなく、配線の隙間を伝って長時間かかって下の住戸の火報から漏れてきたのです。普通のマンションであれば例えば洗濯機から床下に水が漏れると、割りに早く下の住戸の天上から漏れてくると考えられます。しかし我家のコンクリートは全く水を通さないほど密にできていたということなのです。昔のコンクリートはすべてそうだったというのですが・・・。

■化学物質低減と電磁波対策を徹底

余談が長くなりましたが、健康のためにここでは、化学物質を含む建材を使用しないことを徹底しています。内装はむくの木材を中心に、漆喰や土壁や自然塗料を使用し、合板を排除しました。合板を使わないとなると普通のシステムキッチンや洗面化粧台が使えないので設計には苦労しました。電磁波にたいしては、IH調理器は使わず、電子レンジや無線LANは自粛、蛍光灯はやめて白熱球かLEDを選択しました。室内の電気配線から出る電磁波を低減するためにコンセントをアース付きにする、配線周りの電磁波をアースするという室内低周波対策は住人の希望に応じて最高の3レベルから1レベルまでの3段階から選べるようにし、我家は寝室だけを対策しました。

むくの木材や漆喰を主とする住戸内装例

これだけ電磁波に配慮したマンションはめずらしいと思いますが、敏感なために徹底した対策をした4階の住人が入居してみたら窓から入ってくる携帯電話やテレビの電磁波で暮らせないという事態も生じました。彼女はその後特殊な金属を含むカーテンを輸入するなどして苦労の末暮らせるようになりました。

■夏の夜間冷気の利用

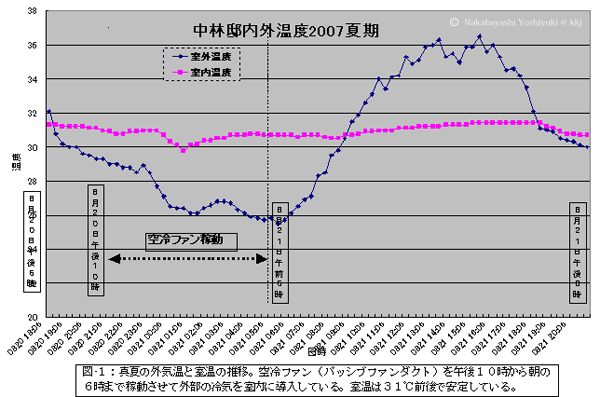

夏は、周辺にまだ緑が多く、夜間の外気温が結構下がるので、夜間冷熱を夜の内に壁天井に蓄冷して、昼間は窓を閉じて高温の外気を遮断し、なるべくエアコンを使わないような生活スタイルを心がけています。新築時に夜間外気を導入するファンダクトを特別に設計し、使用した時の内外の温度変化を示したのが(図1)です。

図1:我が家の内外室温差(2007年夏期)

2007年のすごく暑かった夏の例で、日中の外気温が36度を越えていますが、夜間は27度近くまで下がっています。この冷熱をファンで導入することで室内温度はエアコンを使わずに昼も夜も31度前後で安定しています。これは夜間蓄冷と室内熱容量の効果を示しています。その後ファンの送風量もっと大きくする必要があることがわかり、3年後に吸排気型ウィンドファンを北側の窓に追加設置しました。

最近追加したウインドファン

今年もすごく暑かったのですがそのおかげで夜は何とかエアコン無しで過ごせています。マンション全体では約半数の住戸がエアコンなしの生活をしていたのですが、ここ2~3年の猛暑でエアコンを設置する人が増えました。温暖化が進んでいることを実感します。

■冬の省エネ⇒太陽熱をパッシブ利用

エコの面については、まず省エネですが、125ミリのロックウールで外断熱をしていますし、ベランダも躯体と熱絶縁し、窓は複層ガラス、屋上は菜園なので断熱性は非常によく、一地域(北海道)の推奨基準に適合するほどです。外断熱の良さは室内をコンクリートむき出し(漆喰塗りや塗装でも可)にすることで非常に熱容量の大きい、熱的に安定した室内環境をつくることができる点です。我家も壁、天井はすべてむき出しで、冬は昼間南からの太陽熱で壁、天井、床の一部に蓄熱して夜の熱放出で暖房を節約しています。薪ストーブも使用しますが、2~3時間燃やすとやはり躯体に蓄熱しますので消えてもその後数時間は暖かさが持続します。今年の冬は500Wの椅子式の電気コタツと廃木材を燃料とする薪ストーブと太陽熱で過ごし、エアコンやガス暖房機は使わずに済みました。

■太熱温水器の利用

太陽熱のアクティブ利用では、二重ガラス管型の「太陽熱温水器」を約半数の世帯が利用しています。屋上に設置した真空断熱されたガラス管で集熱し、そのまま管の中に温水が保存されるので温水タンクが不要である点がすぐれています。8本の管で約200Lのお湯を保存できます。

屋上に設置した太陽熱温水器

このお湯は夏場には80度以上の高温ですが給湯時には水道水を混ぜて50度程度にします。我家では高温のお湯を使いたいので別途に配管し、浴室に高温のお湯が出る蛇口をつけました。差し湯もできエネルギーの有効利用になりますが、小さい子供などが不用意に蛇口をひねれないようにしておかないとやけどの危険があります。太陽熱温水器のおかげでガスの使用量は大きく減って助かっています。

■屋上菜園はさまざま

建物の屋上はソーラー温水器と広場以外の場所はすべて菜園になっています。コンクリートブロック2個分の40センチの深さです。菜園は約30区画(10~15㎡)に分けられて最初は希望または抽選で全世帯が1区画ずつを保有しました。現在の耕作状況は、熱心に野菜を作っている人、花を植えている人、忙しくてほとんどやっていない人などさまざまです。屋上菜園は狭く、土量が少ない分むずかしく、皆さん土作りや連作障害の回避に苦労しています。もちろん無農薬、無化学肥料をめざしていて、秋には収穫祭を毎年やっています。

屋上菜園と広場

■手作りカーシェアリングを工夫

ここだからできている仕組の一つが「手づくりカーシェアリング」です。計画中に提案して、入居後に2台の車を持ち主に提供してもらい、シェアをしました。使用希望者はネット上のカレンダーに希望日時を記入し、当日保管ボックスから鍵を取って使用します。最初に記録票に出発時間と距離計の数字を記入し、使用終了時に時間と走行距離を記入します。料金は距離料金と時間料金の両方を合わせて計算する仕組で、記録票を会計担当のポストに入れておくと、月毎に料金が請求されます。

料金の設定にはいろいろ工夫して、短距離短時間は民間会社のカーシェアの料金、長距離長時間はレンタカーの料金を参考にし、いずれよりも安くなるようにしています。

私も車にあまり乗らなくなったので手放しましたがカーシェアがあるので経済的で本当に助かっています。車を減らすという効果もありますが、自分の車だとどこに行くにもすぐ使ってしまうのに、カーシェアだと使う前に判断が入るので、自転車になったり、電車になったりすることも多く、結果として各人の自動車使用が減るという結果が出ています。

記録票はすべて自己申告制なので相互の信頼関係がないと成り立ちません。普通のマンションでもやれるようにするためには、距離や時間が伝票で打ち出されてでてくるドライブメーターのような装置が開発されるといいのですが・・・・

■都市型コンポストトイレでエコな循環

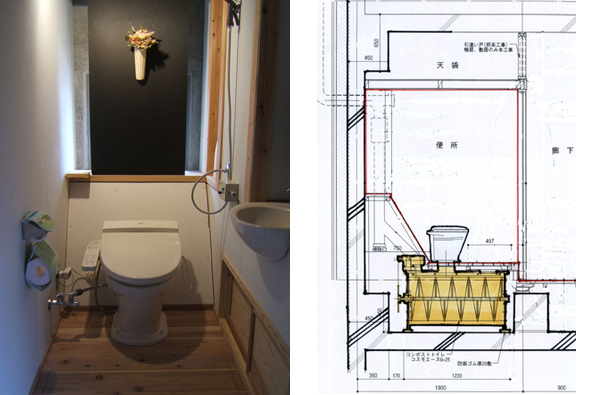

エコのシンボルの一つとしてコンポストトイレも採用したいね、と皆で話し合ったのですが予算その他の問題で集会室につけるのをあきらめました。いくつかの住戸でも検討したのですが結局実際に設置したのは我家一戸だけになりました。

(左)コンポストトイレ内観(右)コンポストトイレ断面図

床下に微生物を含むオガクズの大きな分解発酵槽を入れなければなりませんが、幸い床下が60センチあったのでトイレの床を20センチあげるだけで納める事ができました。これは電気を使用して発酵槽の温度を上げて水分を蒸発させ、モーターを利用してオガクズをかきまぜるアクティブな都市型コンポストトイレで、自然農園などで使われる電気などを全く使わないパッシブなタイプとは違います。

電気を使うところがエコでなくて残念ですが、水を使わない、汚染物を外部に出さないという点は評価できます。また生ごみはほとんどこれで分解しますのでゴミも減ります。年4回位コンポスト化したオガクズをバケツ5~6杯取り出して菜園にいれると良い肥料になります。減らした分オガクズを足します。菜園の野菜を食べて、残りや排泄物が肥料になってまた野菜が育ついうエコな循環がささやかながら成立しています。

■コミュニティ活動とMLの効用

コミュニティ活動の中心は約76㎡の集会室とその前面の広場です。年間行事は、春の総会、夏の流しそうめん、秋の収穫祭、年末の餅つきと音楽祭、などが定例で、他に30人くらい居る子供たちのためのイベントとして、お花見会、カプラワークショップ、お泊り会、七夕の会、映写会、不要品持ち寄りリサイクル市などが随時あります。

集会室での持ち寄りパーティー

毎月第一日曜の午前中は大掃除で全員で草取りや共用部の掃除をします。全員に知らせたいことは全員のML(メーリングリスト)に流します。これは便利で、常にいろんな情報が流れ今どんなことが起きているかが皆にわかります。

「実家から野菜が届いたので持って行ってください」

「不要なものが出たので使う人はいないか」

「食品や日用品を共同購入する人求む」

「しばらく旅行に行くので駐車場使ってください」

「どこそこに蛇や蜂が出たので注意してください」

「〇〇ということがわからないので知っている人はいますか」

「〇〇で困っているのですがアドバイスください」などなど、

相互に助け合う暮らしが成立しています。

*

中林由行(なかばやし よしゆき)

中林由行(なかばやし よしゆき)

1943年 熊本生れ、一級建築士。

1972年より(株)綜建築研究所 主宰。2008年に引退、現在は会長。

NPO法人 コーポラティブハウス全国推進協議会 副理事長。

一般社団法人 環境共生住宅推進協議会(kkj) 技術顧問。

現在は、コーポラティブハウス、エコハウス、高齢者のためのグループハウスなどの普及推進をはかるNPO関連で活動中。

今回は滋賀県、近江八幡の「「小舟木エコ村」の事業を担う「NPOエコ村ネットワーキング」副理事の飯田航さんからお便りをいただきました。

小舟木エコ村は近江八幡駅から2km、琵琶湖から3kmに位置する15haの計画地に約370世帯による環境共生型の暮らしを実践するために開発された、民間の環境共生型コミュニティです。

2011年には、この地域の環境共生住宅のモデルハウスとして、「近江八幡エコハウス(環境省補助事業)」がオープンしました。環境共生型の暮らしを無理なく始められる場所として、国内外からの視察も多く訪れるそうです。

お便りの中では、小舟木エコ村だけでなく、今年の6月にオープンしたばかりの「小舟木ミネルギーハウス」の取組みについてもご紹介いただいています。

詳しくは「近江八幡からの便り Vol.1」をご覧ください。

東北日本海側北部の夏の家づくりについて、建築家の西方里見さんからお便りをいただきました。

自身のご自宅とアトリエを例にあげて、東北でも日本海側、さらに北部に位置する秋田県能代市での夏を涼しくすごすための家づくりの工夫を丁寧にご紹介いただいています。

西方さんはご自身でも「最高の断熱・エコ住宅をつくる方法」「「外断熱」が危ない」「プロとして恥をかかないためのゼロエネルギーのつくり方」といった著書を出されており、ご興味のある方は本の方も合わせてご覧ください。

詳しくは、「東北日本海側北部の夏をすごす」をどうぞ。

FPコーポレーションの門田さんから、住宅・建築物省CO2先導事業の「平成23年度 第3回 特定被災区域部門」における〔住宅(戸建住宅)〕採択を受けるまでの経緯とその後の進捗についてのお便りをいただきました。

地域が広範囲にまたがるため、今回のお便りは「被災地からの便り」とさせていただきました。

東日本大震災後に建てられた東北地域の仮設住宅や、仮の住まいではない、被災地域における新しい住まいづくりの現状について報告いただいています。

詳しくは「被災地からの便り Vol.1」をご覧ください。

皆さんは「土佐派」という設計集団をご存知でしょうか?

「土佐派」は、高知(土佐)ならではの気候風土や地形、そして自然災害に対応した伝統的な住まいへの知恵を活かし、現代の住まいや建物を生みだしている設計集団です。

数年前には、当協議会(kkj)の見学会で、「土佐派の建築」を見学に行きました。

土佐の伝統的な住まいの特徴として、高い床、低い棟、深い軒、分棟型で小さい急勾配(5寸)の屋根、外壁は土佐漆喰の白とスギ板壁の黒、開口部はダブルスキンの建具で、雨戸の裏側に敷居の下から風圧を入れて内外を等圧にするといった事項があげられます。

高知県の中には、こういった特徴をもった100年を越える伝統の家々があちこちに残存しており、荒い気象への対応の知恵を今に伝えてるそうです。

今回はその土佐派の長とも言える、山本長水さんからお便りをいただきました。

詳しくは「高知からの便り Vol.1 『土佐の夏の住まい』」をご覧ください。

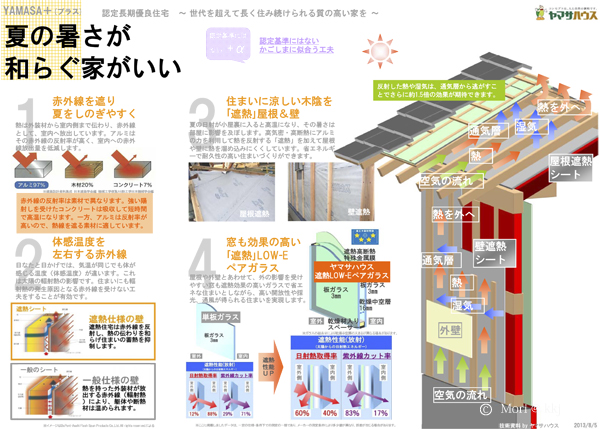

夏真っ盛りの鹿児島から、夏の便りが届きました。

今回は、北海道から一転南に飛び、真夏日(最高気温30度以上)が今年に入って36日を超えているという鹿児島県鹿児島市で、蒸暑地域における省エネで環境にやさしく家計にも優しい住まいづくりに取り組んでいるヤマサハウス(山佐産業)の森さんからお便りをいただきました。

国土交通省の補助事業である、『住宅・建築物省CO2先導事業』において、

平成23年度に採択された「かごしまの地域型省CO2エコハウス」での提案内容を中心に、

蒸暑地域・鹿児島ならではの住まいづくりや住まい方を紹介していただいています。

詳しくは「鹿児島からの便り」をご覧ください。

日本最北の北海道から、夏の便りが届きました。

今回は今年で竣工後3年を迎える「下川町環境共生型モデル住宅美桑」の設計者の

櫻井百子さんからのお便りです。

下川町環境共生住宅型モデル住宅美桑は、「環境省21世紀環境共生型住宅のモデル整備による建設促進事業」で採択されたモデル住宅で、体験宿泊も可能です。

最北の地域における環境と共生する住まいづくりの工夫の他に、北海道ならではの春から夏にかけての暮らしぶりも伺える内容になっています。

詳しくは「北海道からの便り」をご覧ください。

四国は愛媛県高知市から、夏の便りが届きました。

今回は、2012年度、国土交通省の補助事業である「住宅・建築物省CO2先導事業」の採択を受けた「えひめの風土と生きる家〜次世代につなぐ地域連携型LCCM住宅※〜」を中心に、

その事業者である新日本建設の村上さんから、愛媛ならではの環境と共生する住まいづくりについてお便りをいただきました。

※LCCM住宅(ライフ サイクル カーボン マイナス住宅)とは、住宅の建設時から運用時、

廃棄時においてのCO2収支をマイナスにしようとする住宅のことです。

詳しくは「愛媛からの便り」をご覧ください。

『地域からの便り』は2007年から、日本・世界の各地域にお住まいの方から、環境と共生する暮らしの風景をお寄せいただいて参りました。5年目の今年はブログのリニューアルを行い、国内を限定に新たな連載を開始します。

今回は「環境と共生する住まいづくりの専門家」を中心に、ご寄稿をお願いしました。

国土交通省による『住宅・建築物 省CO2先導事業』の住宅部門や特定被災区域部門の採択事業者から、環境省による『エコハウス21世紀環境共生型住宅のモデル整備による建設促進事業』の採択事業者の他、国産材の普及促進やコーポラティブ方式によるエコハウスの居住者等、地域の環境に根ざした住宅づくりのプロフェッショナルからのデータ等に基づく便りは、2011年まで連載してきた居住者の方からのお便りとはまた違った視点で構成されると思います。

地域は沖縄県那覇市、鹿児島県鹿児島市、山口県下関市、愛媛県松山市、滋賀県近江八幡市、神奈川県横浜市、東京都町田市、東北地方(岩手県、宮城県、福島県)、秋田県能代市、北海道下川町の計10箇所です。

夏は7月~8月、冬は1月~3月と期間を限定してお届けします。

第1弾として、「沖縄からの便りVol.1」を本日、公開しました。

この連載を通じて、環境と共生する住まいづくりを考えていらっしゃる皆さまや、すでに取り組まれている皆さまの情報交流にもつながり、さらに環境と共生する住まいやまちづくり、そして、そこに暮らす人が少しでも増えていくことを願っております。

2013年7月1日

一般社団法人 環境共生住宅推進協議会

http://www.kkj.or.jp

はじめまして。湖国・滋賀からの便りを担当させて頂きます飯田 航と申します。滋賀県近江八幡からの便りをお届けいたします。

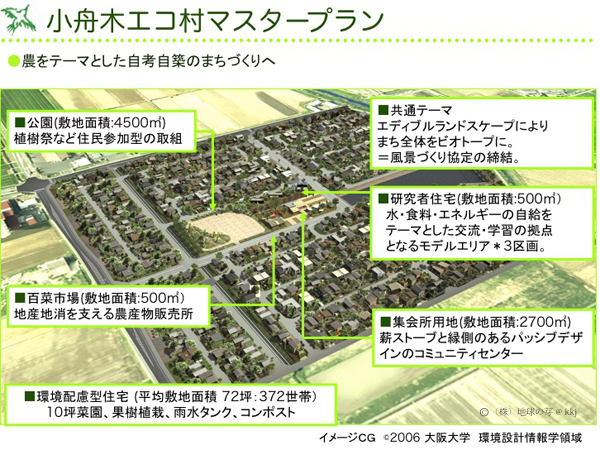

琵琶湖を抱える滋賀県では、環境問題に対して様々な活動が展開しています。そのひとつに、近江八幡市域で事業化された、民間の環境共生型のコミュニティづくり、「小舟木エコ村」があります。

小舟木エコ村マスタープラン

JR東海道線近江八幡駅から約2km、琵琶湖から3kmに位置する15haの計画地に、約370世帯が環境共生型の暮らしを実践するコミュニティを開発するプロジェクトです。平均72坪という比較的恵まれた敷地と、「小舟木エコ村風景づくり協定」として家庭菜園や雨水タンク、省エネルギー建築の建設などが入居者同士の約束事として定められている点が特長となっています。

小舟木エコ村の立地。農村と都市の結節点にある。

各家庭の取り組みがまちの「風景」となっている。

2000年にはじまったNPOエコ村ネットワーキングによる構想段階から2008年のまちびらきを経て、5年が経過したところです。入居者世帯数は340を数え、住民管理によるセンターエリアをはじめ、各家庭の緑も育ち、徐々にエコ村らしい風景が育ってきました。夏場は立派なグリーンカーテンを多くの家庭で目にすることができます。

世代を超えて、環境共生型ライフスタイルに取り組む。

住民管理によるセンターエリア。集いの場となっている。

2011年にはこの地域の環境共生住宅のモデルハウスとして、近江八幡エコハウス(環境省補助事業)がオープンし、環境意識の芽生えたばかりの家庭でも、無理なく始められるエコビレッジのひとつのカタチとして、国内外から視察の方がお越しになっています。

今日は、その一画に今年6月末に竣工を迎えた「小舟木ミネルギーハウス」の取り組みをご紹介したいと思います。

深い軒で日射遮蔽を考慮した南面外観。

「ミネルギー」という言葉は、あまり聞き慣れないかもしれませんが、ヨーロッパのスイスで推進されている省エネ建築の認証基準です。Minimum(最小)とEnergie(エネルギー)が組合わさった造語がMinergieで、日本の「CASBEE」、アメリカUSGBCの「LEED」、そして日本でも知名度が高いドイツの「パッシブハウス」などと同様に、建物の環境性能を評価する仕組みのひとつです。

「ミネルギー」の特長は、対象となる新築住宅の暖房や冷房、給湯の消費エネルギー量に厳しい制約が課されるとともに、そのエネルギーの由来についても問われる点にあります。基準を達成するために、断熱性能や気密性能の向上に加えて、太陽熱や太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーの導入を施主や設計士に促すような制度設計がなされています。

更に上位の認証基準として、熱交換換気装置や再生可能エネルギーの導入が義務付けられ、化石資源消費量の削減を目指した「ミネルギー・P(ペー)」が設定されています。

また、化石資源を極力使用しない建材や施工プロセスの環境性能評価をおこなう「ECO」というレーベルにより、建物のライフサイクル全体について、より環境や健康に配慮した建物の認証制度が一体的に運用されています。

このふたつが組合わさった「ミネルギー・P ECO」認証を、夏季に高温多湿型の日本で初めて獲得しようと始まったのが、「小舟木ミネルギーハウス」です。

よしずで日射遮蔽をおこなっている西面外観。

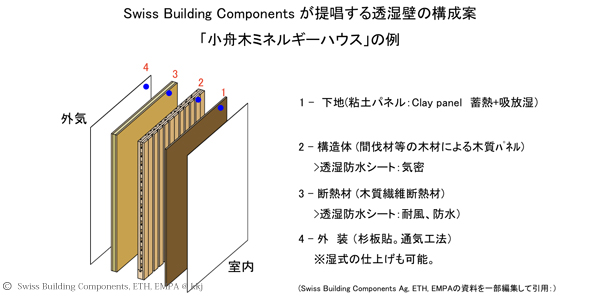

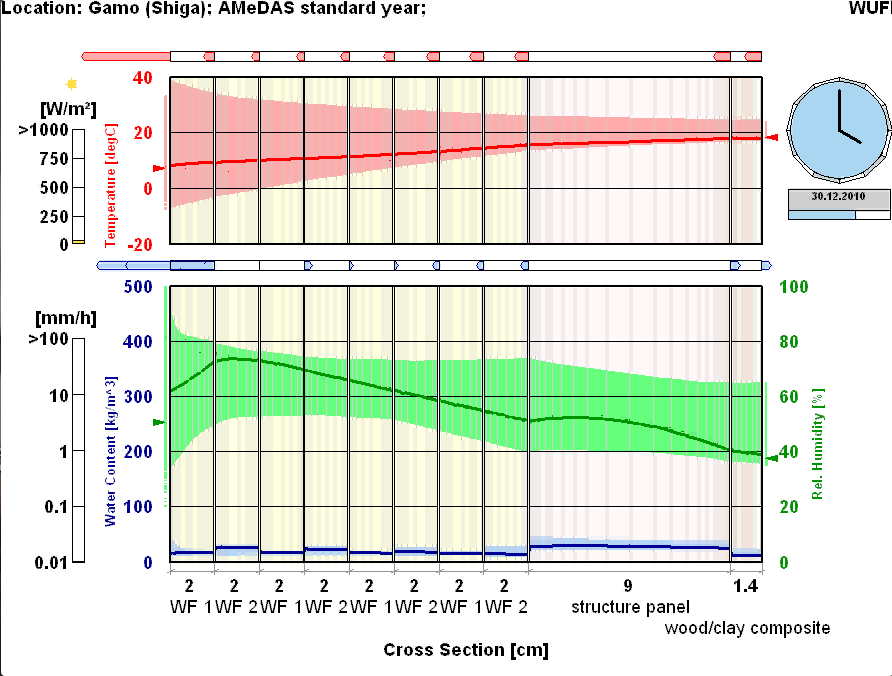

「小舟木ミネルギーハウス」の最大の特長は、「透質する壁構造」です。室内から外気への水蒸気の移動を可能にすることで、防湿シートや調湿シートに頼らずに、壁内の結露やカビ発生リスクの低減を試みています。

滋賀のように夏と冬で水蒸気の流入方向が逆転するような気候では、水蒸気をとおしにくい防湿シートによって壁内結露を防ぐ方法は採用が難しいため、適切な調湿性シートの選択と施工方法の選択が不可欠となります。設計はもちろんのこと、最終的には現場の職人さんの「腕」や「経験」に負う部分が、ますます大きくなっている状況です。

そこで、逆に防湿層を設けない壁構成とし、材料試験による物性値と、アメダスデータによる実大実験にもとづくシミュレーションをおこない、施工精度のバラツキを理由とする結露リスクを極力排除するアプローチをとっています。

基本的な層の構成は、室内側から仕上げ、①下地、②構造体、③断熱材、④外装となっています。下地の粘土パネルは蓄熱性能や調湿性能を有しており、室内の温度や水蒸気量の変化を軽減する役割が期待できます。構造体は間伐材による木質パネル(リグノトレンド)で高い剛性と施工性を両立しています。断熱材はカラマツを主原料とした木質繊維断熱材で、製造時のエネルギー消費量が少なく、透質性能に優れたものです。外貼断熱の構成で、気密は透湿防水シートを用いています。仕上げは建築によって自由ですが、今回は通気層を設けたうえで、杉板貼りとしています。丁度、断熱が施された土蔵のような建物、というイメージして頂きやすいかもしれません。

壁の基本構成。透質抵抗の低い材料のみを選定している。

WUFIによるシミュレーション(キャプチャ画像)

ここに、トリプルガラスの木製サッシ、熱交換型換気システムを組み合わせることで、約30坪の居室全体の空調を4kwのヒートポンプ1台で賄うことができています。太陽熱利用ガス給湯器(集熱パネル4㎡)と太陽光発電パネル4.29kwを組み合わせることで、空調・換気・給湯の年間一次エネルギー消費量が30kWh/m2・年を達成する見込となっています。今後、壁内と室内に仕込まれた温室度のセンサーにより、熱や水蒸気の挙動をモニタリングの結果に基づき、ミネルギー・P ECOの認証作業が予定されています。

1階リビング。壁は土塗仕上。右は冷暖房用ラジエーター

冷水運転時のラジエーター結露水。除湿性能は穏やか。

2階居室。国産スギを活用した木製サッシ(PAZEN社製)。

小屋裏に設置された熱交換型換気システム(ConfoAir)。

入居してから間もないため、詳細なリポートは難しいのですが、この夏の電力消費量は1ヶ月で350kWh〜400kWh程度になりそうです。発電量が550kWh程度なので、発電量が上回る結果となっています。また、給湯はほぼ太陽熱で賄うことができ、ガス消費量は1.8㎥と、ほぼ調理分のみと非常に少なく済んでいます。私自身は、ガス代や電気代を気にせずにシャワーをたくさんあびることができる太陽熱利用ガス給湯器を大変気に入っています。

次回、冬のリポートでは、家の建設プロセスや、冬の消費エネルギー量についての報告ができればと思っています。

(※筆者注:小舟木ミネルギーハウスは、2013年8月現在、ミネルギー・P ECOの認証手続中で、取得には至っておりません。)

*

飯田 航(いいだ わたる)

飯田 航(いいだ わたる)

株式会社プラネットリビング勤務。1978年長野県諏訪市生まれ。東京農工大学農学部卒。卒業後「小舟木エコ村」の事業化に携わり、事業会社である株式会社地球の芽取締役を務めた後、現職。2008年より特定非営利活動法人エコ村ネットワーキング副理事長。

今年の夏・例年の夏

今年の東北日本海側北部の夏は凌ぎやすかった。最高気温は32℃程度で、35℃以上にはならなかった。例年の夏は35℃前後が数日、30℃以上が1週間程度で、エアコンが欲しいのは1週間程度である。温暖化と言うが、その逆のようだ。冬は最低気温が零下7℃から零下10℃になり真冬日が増えている。積雪量も30cmから60cm程度に増えている。

自宅=築30年の夏に涼しく冬に寒い家の今夏

私の自宅は高断熱・高気密住宅でない木造在来工。壁・屋根・床:グラスウール(GW)10k厚100mm。窓:単板木製窓。未だ施工技術が無かった。

自宅:高断熱・高気密住宅でない木造在来工。単板木製窓。未だ施工技術が無かった。

寝苦しい夜は5夜ほどであった。2夜はパンツ一丁の裸で大きな掃出し戸の側で寝た。

自宅でのエアコン使用は暑さのための冷房の意味合いより梅雨がいつもより長く湿度が高いので洗濯物の乾燥やカビ防止の除湿に使った。

自宅がエアコン冷房に頼らなくても良いのは、網戸付きの大きな開口部を主体に風通しが良いのと、庇が4尺と長く日射遮蔽が有効なのと、横殴りの日射には簾で対応している。又、外壁が板張りで、モルタル塗りや窯業系サイディングと違い日射による蓄熱量が少なく、室内への再放射が少ない。

■芝置屋根のアトリエ=築21年の夏に涼しく冬に暖かい家の今夏

自身のアトリエの特色は芝置屋根と外付ブラインドであり、共に日射遮蔽に有効である。

高断熱・高気密住宅の木造在来工法。壁:高性能GW100mm、屋根:高性能GW200mm、基礎:基礎断熱押出し法発泡ポリスチレンB3厚50mm。窓:ブラインド内蔵木製サッシペアガラス+1、木製サッシArLow-Eペアガラス。3種換気。外付ブラインド。

芝置屋根のアトリエ

アトリエは設計事務所の仕事場なので蒸暑を我慢する事なく、不快な蒸暑時には快適に仕事をするためにエアコン冷房である。その他の時期は外付ブラインドで日射遮蔽しながら窓を開け通風をする。

41.5坪のワンルームを木造住宅12畳用3.6kWの家庭用エアコン1台で弱風運転の冷房をしている。人に冷風が直接に当たらなく、室内の温度は27℃で快適である。室内の冷房負荷付加になる熱が出る機器は、複写機、パソコンが5台、冷蔵庫、給湯器、照明器具がある。冷房の電気代は7月と8月の蒸暑時に月に1万円前後と少ない。

この省エネは高断熱高気密住宅である事と、芝置屋根と外付ブラインドと外装の杉板張りによる徹底した日射遮蔽による。

・日射遮蔽−1 芝置屋根

アトリエの芝置屋根:アップルミントやヨモギなどの野草とススキが藪をなす。

芝置屋根の土は基礎の残土を再利用し厚さ200mmで、その上の植物はアップルミントやヨモギなどの野草とススキの薮である。

芝置屋根に生えるイチハツの花

ススキは高さが1.5mほどになる。それらの合間に、イチハツ(写真)やカンゾウやスイセンなどが花開く。たまには枝前やカボチャを植える。

瓦屋根や鉄板屋根では日射を受け70℃前後の高い温度になるが、土の中の温度は28℃から30℃で安定している。その下に厚200mmの断熱材があり、室内の屋根なりの天井の表面温度は28℃と低い。室温が27℃だから温度差は1℃しかなく極めて輻射熱が少なく快適である。

・日射遮蔽−2 外付ブラインド・内蔵ブラインド

南側の大きな開口群からの日射熱は極めて大きく、日射透過率45%の日射遮蔽ガラスを使っているが、日射が少ない冬の30分ほどの日射でもオーバーヒートしてしまう。

朝顔による日射遮蔽

夏を凌ぎやすくするには窓の日射遮蔽が重要である。外付ブラインドの設置前は朝顔で日射遮蔽(写真上)をしていたが、1階の窓が朝顔の葉で覆われるのは8月下旬で、それまでは日射遮蔽の役目は十分でなかった。7月になるように朝顔の種を早く植えると寒さで枯れてしまった。美観的には申し分ないが、上記の理由から外付ブラインド(写真下)を設置した。

外付けブラインド

西側の窓はブラインド内蔵木製サッシ(写真下)で西日の遮蔽をしている。室内側のペアの外側にブラインドが内蔵され、更にその外側にガラスがもう1枚セットされている。ブラインドの室内側の熱がペアガラスで遮られる。

西側の窓に設置した内臓木製サッシ

外付ブラインドが無い場合の窓の日射遮蔽ガラスの室内側表面温度は約31℃であり、ある場合の表面温度は約28℃である。室温が27℃だから窓からの輻射との温度差は1℃しかなく極めて少なく快適である。

・日射遮蔽−3 鎧張り杉板外装

比重の軽い杉板と鎧張りの重ねの空隙で日射遮蔽ができ、外壁の日射による蓄熱が防げ、室内への再放熱が少ない。壁中の断熱材と共に遮熱と断熱で室内の南側の壁の表面温度は28℃と低く、極めて輻射熱が少なく快適である。

・冷地熱の利用

基礎断熱なので冷地熱が床下の土間コンクリートに伝わり、温度は23℃前後の低い温度で安定している。その上の床面の温度も24℃前後で室温の27℃よりも低く心地よい冷輻射になっている。昼寝などで床面に直に寝そべると体が冷えてしまう。

*

西方里見(にしかた さとみ)

西方里見(にしかた さとみ)

1951年秋田県能代市生まれ。1975年室蘭工業大学工学部建築工学科卒業後、青野環境設計研究所を経て、1983年西方設計工房開設。

2004年設計チーム木(協)代表理事。

2013年 建築知識700号記念「日本の住宅を変えた50人+α」に選定。

著書は「最高の断熱・エコ住宅をつくる方法」「「外断熱」が危ない」「プロとして恥をかかないためのゼロエネルギーのつくり方」等がある。

◇バックナンバー

・能代からの便りVol.1 『東北日本海側北部の夏をすごす』

・能代からの便りVol.2 『東北日本海側北部の冬をすごす』

・能代からの便りVol.3 『東北日本海側北部の寒冷住宅の夏は窓の日射遮蔽』

・能代からの便りvol.4 『世界基準にのりにくい裏日本北部の冬の極小日射地域』

はじめまして、FPコーポレーションの門田昌士です。今回は私たちが住宅・建築物省CO2先導事業の「平成23年度 第3回 特定被災区域部門」における〔住宅(戸建住宅)〕採択を受けるまでの経緯とその後の進捗についてご紹介したいと思います。

まず私が所属する「FPコーポレーション」について、簡単にご紹介させていただきます。

FPコーポレーションは、28年前からFP工法を用いて、高断熱・高気密住宅をつくり続けてきた工務店集団で、全国約350社のボランタリーグループです。

全国を10地区に区分し、地区毎の代表者で組織した全国役員が、基本方針や目標・事業活動内容を決定します。各地区は、全国の基本方針に基づき、地区の方針を決め活動しています。

「FP」とは、フレームアンドパネルの略称です。そして「FP工法」とは、木軸の土台・柱・梁・桁をフレームとし、工場で製作した断熱パネルをこのフレームにはめ込む工法です。パネル工法のため、現場の施工性がアップし、ごみの削減にもつながり、CO2削減にも寄与します。何よりも現場の施工に左右されずに高性能化が図ることが可能です。

FP工法を用いた「FPの家」は、全国で4万5千棟の実績のある高性能住宅です。28年前から既に平成11年の省エネ基準を満たし、全棟気密測定を実施し1.0c㎡/㎡を保証しています。また、法律で義務付けられる(H15年)以前から24時間換気システムを標準装備し、引渡し時には全棟換気風量測定を実施しています。

東日本大震災後の環境と共生する住まいづくり

思い出しただけでも身の毛がよだつ東日本大震災の爪痕。震災後、取引先の工務店各社を訪問し、その生々しい現場を体感しTVでは到底伝わらない現場の惨状を目の当たりにして、何とか現地のお役に立てないかと心が奮い立った思いが今でもよみがえります。

また、仮設住宅の建築現場を見て、高性能住宅を造り続けて来たFPグループとして、寒冷地においてこんなところに人を住まわせてはいけないとの思いも湧き上がってきました。

震災後の状況

真新しい太陽光発電が更に虚しさを誘う。

粗悪な仮設住宅。

緊急時とは言え、あまりにも粗悪な箱。

寒冷地と分かっているにも係らず、アルミサッシのシングルガラス。もちろん断熱材は、取るに足らず。

そんな時に国土交通省から特定被災地向けの補助事業があることを知り申請にいたりました。

実は、それ以前にこの補助事業の申請に失敗しており、自信をなくしておりましたところ、現一般社団法人 JBN(当時、一般社団法人工務店サポートセンター)環境委員会にサポートをしていただき、特に副委員長の小山様(エコワークス㈱ 代表取締役社長 小山貴史様)には多大なるご協力を頂戴したことをこの場をお借りして御礼申し上げます。

JBNのサポートを受け無事採択となり、おかげさまで30棟の補助枠を頂戴することが出来ました。

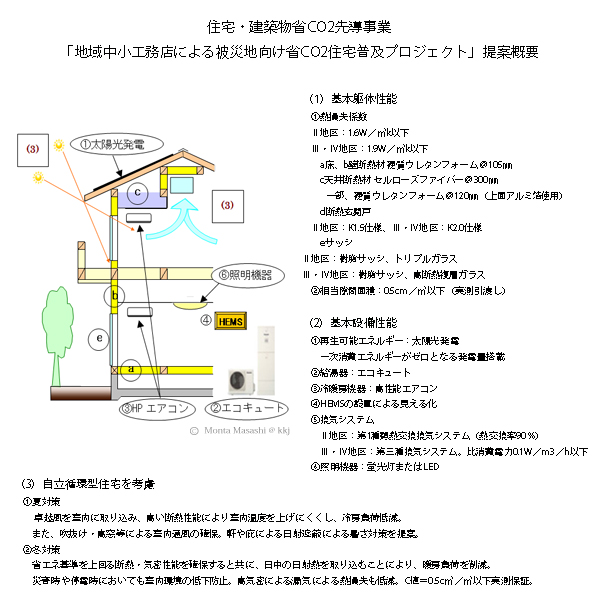

特定被災区域が対象となりますので、地域区分としましてⅡ・Ⅲ・Ⅳ地区が対象となり、被災地を考慮しますと、夏よりも寒さの厳しい冬を主にした建物性能を提案し、夏場は通風の確保や軒・庇による日射遮蔽を考慮しました。(基本躯体性能は、Ⅱ地区とⅢ・Ⅳ地区に分けました)

おおむね気候特性は夏季「やませ」の影響を受けやすい地域です。

もともと、北海道生まれの『FPの家』は寒冷地で威力を発揮します。よって、補助事業も建物性能は標準仕様で対応でき、創エネ・高性能設備機器に補助金を当てることにより省エネで快適に健康に住まう住宅をご提供することができました。

FPコーポレーションの提案概要

地域の工務店が活性化することは、その地域における下請け業者さんや建材屋さんも活気づき強いては、その地域全体が活性化するものと考えます。

また、『家づくりは地域密着型であるべき』との信念から、その地域の気候特性も良く理解した、工務店が家造りを担い、建てた後のメンテナンスも含めお客様との信頼関係を築くものとの考え、私が今までの経験を生かし支援できるのはこれだと思い、皆様の協力を得て実現しました。

震災後、住宅技術評論家の南雄三様がいち早くライフラインが断たれた時の暖房と室温低下の実態調査報告をされておりましたが、その結果を見て自分たちが今までやってきたことに間違いは無いと、提案内容に一層の自信が持てました。

しかし、一番悩んだのは設備機器の熱源をオール電化にするガス併用にするかでした。悩んだ末、結論としてオール電化を選択しました。

その理由は、過去の災害を見ても復旧が早かったのは電気であること。電気が無ければ、ガス機器も使用できず、今後の災害対策としては、カセットコンロがあれば十分であるとの結果からオール電化で提案しました。

震災への備え「住まいができること」

話はそれますが、私の住んでいるところは、あの液状化のTV映像(泥が噴出す、マンホールが立ち上がる)で有名な千葉県新浦安(埋立地)のマンションの7階に住んでいます。もちろん、電気・ガス・水道がストップしました。

そこで一番何が不便だったかと言いますと、電気でもガスでもなく「水」です。

水と言っても飲み水も大切ですが、トイレの後始末の水に一番苦労しました。近くの小学校のプールにクーラーボックスを担ぎ、バケツを両手に持って小学校と自宅を3往復したらもう動けません。それなのに、勢い良く流れていくトイレの水を見た時には、空しさを感じました。

そう言った事を鑑みて、タンクのあるエコキュートを提案しました。今後は、浴槽のお湯はもちろん、雨水タンクの設置も考慮・提案していかなければと、身をもって感じました。(ちなみに、今でもまだ復旧工事をしています。)

(左)飛び出したマンホール (右)傾いた交番

小学校の校庭に用意された給水所にできた行列。

左奥にプールがある。

採択後の進捗

事業の採択を受け、工務店各社も大いに期待し即スタートと意気込みましたが、実際には中々進まなかったのが実情です。

その大きな理由は

1.工務店さんは、地域の住宅・店舗といった手直し改修工事で大忙し。

その間に、大手ハウスメーカーやビルダーに新築工事を取られてしまっている。

2.新築する土地が無い。高台の造成は数年先。

3.全ての業種が忙しく、業者の手配が付かない。

また、資材・原料・商品が入手できない上、資材高騰の状況。

4.お施主様の予算と合わず、とにかく「仮設住宅を出たい」という気持ちが優先。

予算は全て込みで1,500万円程度である上、省エネや高性能住宅に対する意識は無い。

ということでした。こういった理由から、進捗は思うようには行きませんでした。

kkj様にもご心配をかけ、資料の不備もご指導を賜りながら何とか30棟の見通しも立ち、お客様に喜んでいただいている状況です。

事業採択の実例/岩手県 A邸

高窓・天窓による通風排気

事業採択の実例/福島県 I邸

事業採択の実例/茨城県 N邸

茨城県 N邸(内観)

冬編は、建築後の省エネ住宅の見分け方の写真を用意します。お楽しみに。

*

地域からの便り 特派員

門田昌士(もんた まさし)

1961年生、北海道岩見沢市生まれの道産子。大学卒業後、東京に夢を抱きミニゼネコンで現場監督を経験するも、バブルの渦に飲み込まれ失意の元Uターンし、木造の現場監督として再起。その時、高断熱・高気密住宅のFPの家』に出会う。正直に仕事が出来ることに喜びを感じる。

長年現場を経験し、問題があれば答えは現場にあるとの考えから、建て方はもちろん断熱・気密・換気の施工から、建築後の床下から小屋裏まで、どこまでも潜り込んで原因を追究。

現在、東京都においてパッシブを主としたQ値1.0W/㎡kをきる低炭素型『FPの家』を構築し推進中。

また、一般社団法人JBNと共同で、外国産及び化学畳に押され生産量が落ち込んでいる国産いぐさ及び日本の文化を守るため、真空断熱材を畳床に利用した「VIP和畳」(熊本県推奨畳表仕様)を普及促進に従事。

昔から厳しい土佐の夏

土佐はカサブランカと同じ緯度で、射るような日差しですし、台風が太平洋から直撃する土地です。台風と言っても、山越えの風しか吹いてこない土地とは違い、下から降ると言われてきた激しい風雨にさらされます。梅雨時にはあらゆるものをカビさせそうな蒸せるような高い湿度に見舞われます。

それに加えて、100年に一度とされる、トラフ型の巨大地震とそれに伴う大津浪が予想され、災害列島と言われる日本の中でも格別に荒っぽい風土と言うことができましょう。西日本でも一、二を争う高い石鎚山と剣山を含む四国山地の南側の土佐は、交通の便も昔は海からが中心で、遠流の国でした。

高い山の南側は雨が多く樹がよく育ち、高知県の森林率は84%で全国一位になっています。海の幸、山の幸の国で、平地は少なく、高知城と城下町の高知市の中心部は、そこを流れる鏡川の河内(こうち)に立地しています。県人口の半分を占める県庁所在都市でありながら、何年かに一度、床上浸水を経験し、次の大津浪でも静かに何ヶ月も水没すると予想されています。

昔からの土佐の家づくり

このような危ない土地柄に、我々土佐人は仕事と住まいを営々と組み立ててきました。伝統の家づくりは、高い床、低い棟、深い軒、分棟型で小さい急勾配(5寸)の屋根、外壁は土佐漆喰の白とスギ板壁の黒、開口部はダブルスキンの建具で、雨戸の裏側に敷居の下から風圧を入れて内外を等圧にするなど、100年を越える伝統の家々があちこちに残り、荒い気象への対応の知恵を今に伝えています。

昔からの様式と新しい木の扱い方

100年以上の寿命を保って使われている家々には、荒い風土に対応する知恵が込められています。客間など表座敷まわりの柱や長押などの造作は、一般にツガなど(ヒノキは藩政期禁止されていた)の柾目材が使われることが多く、無地の天井板と共に格式を表していましたが、戦中戦後の過伐で、このような「役もの」と言われる木材は高知でも高価になり庶民のものではなくなりました。

合板にプリントするなど、新建材の時代に入りますが、当然プリントは時と共にインクが薄れ、合板の接着剤は空気を汚し、透湿性がないので高い湿度のもとではカビとダニを呼ぶような、更にはローンが終わる頃にはゴミになって処理費の負担が大きな建材と言うことで、堅実な庶民にはお勧めできるものではありませんでした。

そこで我々(※注)が採った方法は、納屋や蔵や土間部分など、住宅の作業空間の荒い一等材や、丸身、曲り材を使って力強い空間を作る伝統を、居室や表座敷の格式部分にも使うようなデザインでした。丁度、ジーパンを履いてパーティーに出席しても許されるような時代背景になっていたことも幸せなことでした。

東津野村船戸団地

その土地の木材はその土地の菌や虫に抵抗する成分を持っていると言われています。スギ・ヒノキは自然乾燥させて使うことにこだわると、10年経っても木の好ましい香りを失わず、訪問客が褒めてくれる家になります。伝統の木組みの細工を守っていれば、やがて解体して移築することもできます。古い素朴な構造材が骨董品にまでなることを願っています。

東津野村船戸団地 4号棟床の間

県営住宅十市団地 内観

土佐漆喰は雨に強い

強い風雨にさらされながら100年白さを保ち、土佐の家並みを特徴付ける壁材に「土佐漆喰」があります。左官仕事では「水ゴネ10年、糊ゴネ1年」という言い回しがあります。

土や漆喰にツノマタなどの糊材を入れると、10年掛かる左官の修行が1年で済むようになるという意味で、日本中の漆喰の外壁仕事が皆、ツノマタを入れるようになったようですが、伝統的に沖縄と土佐の漆喰だけは水ゴネが生き残っていて、風雨に対する耐久性を伝えてきています。

東津野村船戸団地 全景

「土佐派の家」の設計者10人が外観の表現について合意した。

土佐漆喰は水ゴネであるほか、スサに醗酵させた稲藁を使うので、塗りたての時は少しオフホワイトの素朴な漆喰です。小舞土壁を下地にした「土佐漆喰」塗りは、熱容量も大きく、住まいの温湿度環境の安定に寄与するところが大きく、骨太の木材の調湿能力(年間で含水率の変動は表面から58ミリにまで及ぶようです)とともに、雨漏りや水没に耐え、機械に頼らなくても高い湿度環境を住みやすいものにしてくれる主役になっています。

※注「土佐派の家」土佐派の家PARTⅢなど参照

県営住宅十市団地 東側外観.

県営住宅十市団地木造棟3階建 外観

地域の素材を活かす「土佐派の家」の手法による。

*

高知からの便り 特派員

山本長水(やまもと ひさみ)

山本長水(やまもと ひさみ)

略歴

1936年 高知県生まれ

1959年 日本大学工学部建築学科卒業

1959年 (株)市浦建築設計事務所ほか勤務

1966年〜山本長水建築設計事務所開設・主宰

2001年〜高知工科大学客員教授

1999年 日本建築学会賞(作品)県立中芸高校格技場

〃 作品選奨 (株)相愛本社

著書 土佐派の家PARTⅢ

★バックナンバーを読む

・高知からの便りvol.1『土佐の夏の住まい』

・高知からの便りvol.2『土佐の冬の住まい』

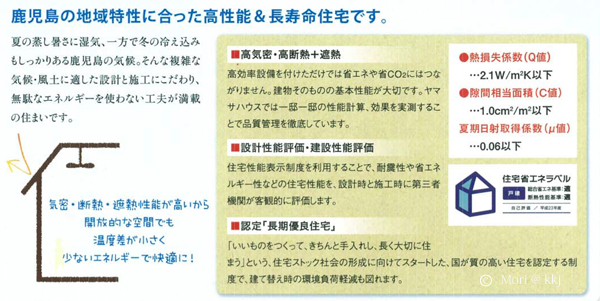

皆様、はじめまして、山佐産業株式会社の森と申します。今回は鹿児島県鹿児島市からの便りをお送りいたします。

鹿児島も夏真っ盛りで熱帯夜が続いています。真夏日(最高気温30度以上)も今年に入って36日を超えています。

ところで、先日、4年に一度の国際火山学地球内部化学協会が鹿児島で行われましたが、鹿児島といえば桜島を思い浮かべられるのではないでしょうか?

社屋から雄大な桜島を見る

鹿児島のシンボルである雄大な桜島は、錦江湾の中の活火山の島でしたが、大正3年(1914年)の大爆発により、30億トンもの溶岩によって大隅半島と陸続きになって現在に至っています。昨年の1年間の爆発回数は885回と1日に2~3回の爆発をし、風向きの関係から夏場は薩摩半島に冬場は大隅半島に火山灰が降り積ります。

また、鹿児島と言えば「台風銀座」と言われるほど、毎年のように台風が接近したり、時には上陸し、風や豪雨により多大な被害をおよぼします。私が体験した台風では高圧鉄塔が倒れたり、何メートルにもおよび電柱が倒れるほどの被害が発生した時には、瓦は勿論のこと屋根自体が飛び大被害により復旧作業に追われたことを今でも覚えております。

また、鹿児島と言えば「台風銀座」と言われるほど、毎年のように台風が接近したり、時には上陸し、風や豪雨により多大な被害をおよぼします。私が体験した台風では高圧鉄塔が倒れたり、何メートルにもおよび電柱が倒れるほどの被害が発生した時には、瓦は勿論のこと屋根自体が飛び大被害により復旧作業に追われたことを今でも覚えております。

その他にも鹿児島はシロアリの繁殖が多く、被害も多い地域と言われている上に、山を造成しての宅地が多いためヤマトシロアリやイエシロアリの生育に適しているようです。

また、日本本土最南端の県として蒸暑地と言われ湿度の高い蒸し暑い地域特性を考慮した住まいづくりが求められています。

*

まず、はじめに弊社の事業活動を紹介させて頂きます。

総合建設業として昭和23年に創業し、65年を迎えますが、大きく住宅部・土木部・建築部の三部門で活動しております。その中の住宅部を「ヤマサハウス」の称号で県内で木造注文住宅を主に年間200棟前後建築させていただき、地域に根差した家づくりに取り組んでおります。

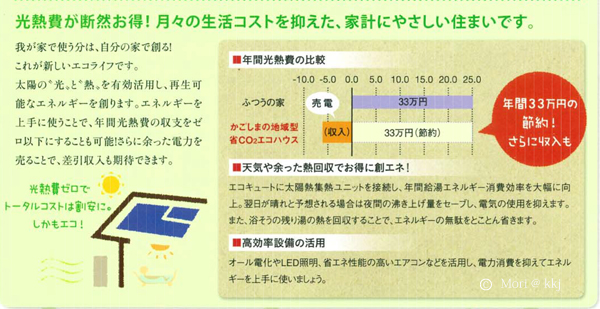

そんな中、蒸暑地域における省エネで環境にやさしく家計にも優しい住まいづくりに取り組んでおり、平成23年度の国土交通省の補助事業である、『住宅・建築物省CO2先導事業』に「かごしまの地域型省CO2エコハウス」が採択されました。その「かごしまの地域型省CO2エコハウス」提案内容を説明させてもらいながら蒸暑地の住まい方を紹介していきたいと思います。

まず、はじめに、弊社の木造住宅を作りながら環境貢献としての取り組みとしてLCCMプロジェクトを推進しております。

LCCM=Life Cycle Carbon Minus(ライフサイクルカーボンマイナス)とは?

住宅のライフサイクル(建設~居住~改修~維持管理~解体)全体を通じて

CO2の排出をマイナスにする取り組みです。

地球環境や地域環境のことを考えると、CO2を削減しなければいけないことや節電が大切なことは分かっているけど実行するのは、難しいのでは?無理をしなければいけないのでは?お金がかかるのでは?などいろいろと考えられるのではありませんか?

だからこそ、私たちは家づくりの時こそ無理なく省エネできる暮らしをを手に入れるチャンスと考え、住むだけでエコ!な、そしてCO2削減&省エネ&家計に優しい住まいを創りました。

地球環境や地域環境のことを考えると、CO2を削減しなければいけないことや節電が大切なことは分かっているけど実行するのは、難しいのでは?無理をしなければいけないのでは?お金がかかるのでは?などいろいろと考えられるのではありませんか?

だからこそ、私たちは家づくりの時こそ無理なく省エネできる暮らしを手に入れるチャンスと考え、住むだけでエコ!な、そしてCO2削減&省エネ&家計に優しい住まいを創りました。

全体概要図

木づくり感のある総合展示場

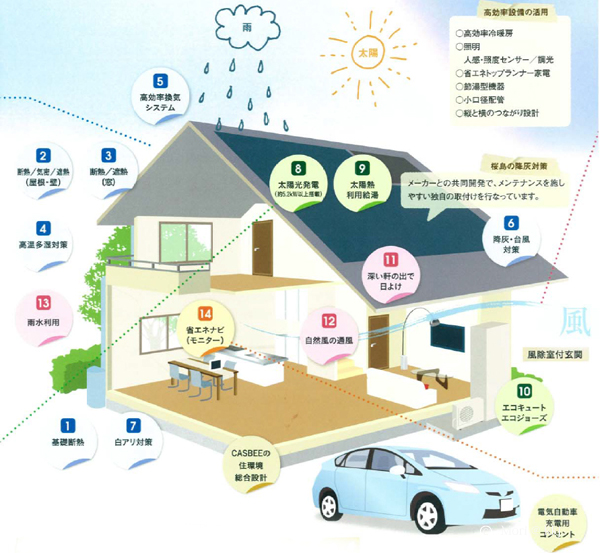

それではもう少し具体的に建物の提案内容について紹介いたします。

大きくポイントを4つに絞ってみました。

ポイント1:使うエネルギーが少ない

ポイント2:使うエネルギーは創る

ポイント3:自然エネルギーを使う

ポイント4:エネルギーが見える

それぞれのポイントは如何に無理なく、つくる時も暮らす間も蒸暑地かごしまでエコにつながるかを考えた住まいへの取り組みです。

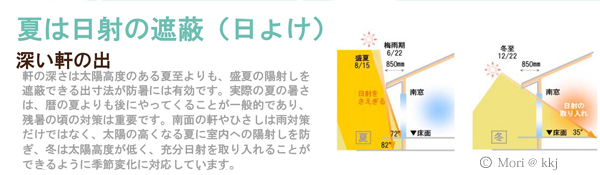

ポイント1は蒸暑地かごしまに適した、「省エネ」の住まい。気候・風土に合わせた無駄なエネルギーを使わない建物性能向上への取り組み!(※全体図の1~7)

地域に根差した高気密・高断熱仕様

ポイント2は自然のエネルギーを活用した、「創エネ」の住まい。家づくりは建築費+生活費のトータルコストで考え光熱費ゼロへの取り組み! (※全体図の8~10)

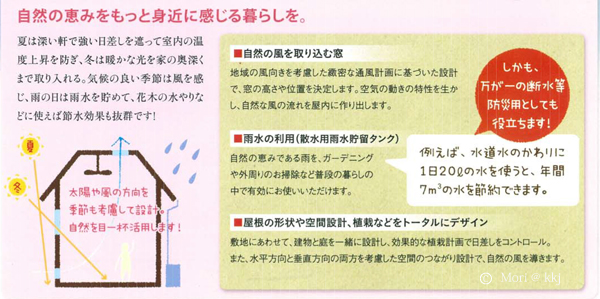

ポイント3は風と光、雨水をデザインした、「導エネ」の住まい。自然のエネルギーを上手に取り入れる自然との共存への取り組み! (※全体図の11~13)

軒と窓は遮蔽と取り入れとのバランスを考慮

ポイント4はエネルギーの“見える化”と“見せる化”で、「調エネ」の住まい。見えるから、使い過ぎや無駄が一目瞭然になりエコライフへの取り組み! (※全体図の14)

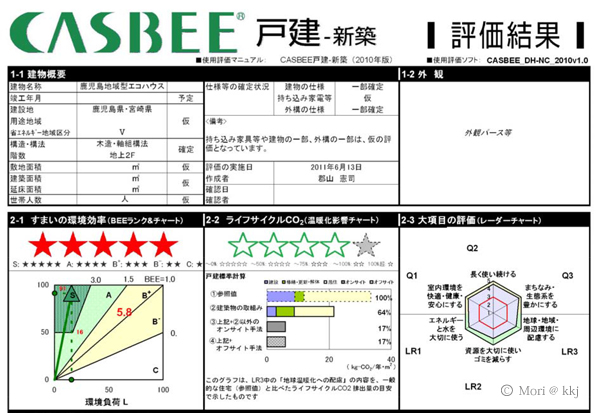

これらのポイントを含めて、建物の環境性能を評価するものとして「CASBEE(キャスビー)」という建築環境総合性能評価システムがあり、環境効率★★★★★Sランクと最高ランクとし、ライフサイクルCO2は緑星4以上で四季折々の豊かな緑と草花に包まれた住まいづくりを通じてまちなみとの調和を図り、長く住み継がれるLCCM(ライフサイクルカーボンマイナス)住宅こそが、地域に根差した住まいであり地域貢献への取り組みであると思います。

そのために、建設段階で様々な性能・デザインや使い勝手に至るところまで配慮した上で、長持ちする住まいは住み手が家に愛着を持ち、私どもとともに定期的な住まいのお手入れを実施し、いつまでも快適な住まいの性能維持を図ることが大切だと考え、私たちはユーザーメンテナンスセミナーを実施しながら、エコな暮らしの普及・波及活動にも努めております。

メンテナンスセミナー実施風景

私たちが提案する「かごしまの地域型省CO2エコハウス」は快適な生活空間を維持するための技術の進化によってエネルギーに頼ったライフスタイルが主流となってきている中、鹿児島の地域特性を生かしながら、暑くない、ちょうどいい心地よい暮らしが地域環境にもやさしいことにつながることを気付いて欲しいと思います。

かごしまの地域型省CO2エコハウス モデルハウス

*

「鹿児島からの便り」特派員

森勇清(山佐産業㈱ 取締役 住宅本部部長)

1968年鹿児島県垂水市生まれ。 一級建築士

2008~2010年「長期優良住宅先導的モデル事業」採択、2011年「住宅・建築物省CO2先導事業」採択、2012年「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2012」特別優秀賞・優秀企業賞受賞

今回は最北の北海道からの便りをお届けします。

この時期、(6月~7月)は、日本の中で最も気持ちよく過ごせる地域と言っても良いのでは?と思うほど、初夏の北海道は清々しい日が続いています。

少し振り返ると、今年の札幌は例年にない大雪で(3月の積雪量は観測史上4位だったとか。)いつもより遅い春を今か、今かと待ちわびながら桜前線の北上を楽しみにしていました。

5月に入ってようやく訪れた待ちに待った春。北海道の春はまるで、過酷な冬を頑張って乗り越えたご褒美のような素敵な季節です。

梅も桃も桜も万を時して一斉に咲き誇ります。

道ゆく人たちの表情も、みんな笑顔に感じます。

そんな北海道のお花見は、短い春を惜しむようにみんなで焼肉をするのが定番です。

こちらでは焼肉といえばそう、ジンギスカン。

この匂いが漂いはじめると、ちょっとでも暖かい日を狙って、桜の綺麗な公園へ繰り出します。

札幌の桜の名所 円山公園

期間限定で火器の利用が可能になります。寒くても、雨でも、老若男女が集まってきます。

そんな桜の見頃も今年は短くて、1週間ほどで過ぎ去ってしまい、

あっという間に初夏の日差しになってしまいました。

人に会うたびに、「今年の春は来るのが遅くて、あっという間にいなくなってしまったねぇ〜」という話題で持ち切りだったことを思い出します。

このように近年は、積雪量や春の様子で気候の変動を肌で感じることが多くなってきました。私が子どもの頃は10月には寝雪になり、気温ももっと低かったように感じますし、冬の間に雨が降るなんて言うこともありませんでしたが、近年では昔ほどしばれないし、クリスマスにまだ根雪でない年もあったり、1月2月は最も寒い時期なのにお正月に雨が降ったりもします。

また、春先に今までなかった梅雨のようなじめじめした天候が続いたり、(蝦夷梅雨と言ったりもするようです。)お盆を過ぎればすぐに秋の気配が漂うのが普通なのですが、昨年は9月の中旬を過ぎても真夏日が続き、これがいわゆる残暑というものか…と体感することもありました。

私たちの感覚では「夏にエアコン」が欲しいなぁ〜と思うのは7月の中頃からお盆までの1ヶ月の間にほんの数日でしたから、一般家庭にはほとんど必要なくて、扇風機で十分やり過ごせたのです。

雪の残る羊蹄山を背景に、一斉に芽吹き出したしらかばの林。

6月初めの北海道はこの芽吹きのうつくしい若葉色につつまれます。

北海道の真ん中あたりに位置する旭川市で育った私は、札幌に来るまで「寝苦しい夜」をほとんど体験したことがありませんでした。寝るときに網戸にして寝ると、朝方には寒くて目が覚めます。慌てて窓を閉めて布団をかけて寝直す〜。真夏でもそんな感じでしたから。

北海道の中でも地域差はありますが、「厳しい冬をどう快適に過ごすか。」ということは、建築に携わる諸先輩の努力あって、手厚い断熱ときちんと気密を取ることでほとんど解決できるようになりました。

が、近年は寒冷地である北海道でも年々暑くなってきている夏をどう快適に楽しく過ごすか。ということにフォーカスしていかなくてはならないと、強く感じているところです。

現場帰りでの倶知安町の風景

現場帰りでの倶知安町の風景

ジャガイモ畑が満開です。疲れた帰り道にはっと、心洗われます。

ジャガイモは元々食用ではなく観賞用として伝わってきたということを

聞いたことがありますが、納得の綺麗さです。

下川町は道北に位置する環境未来都市です。古くから循環型森林経営を営む森のまちです。北海道でも最も寒い地域で、冬は−30℃、夏は+30℃にもなり、60℃の気温差をいかに快適に過ごせるようにするか、そしていかに素敵なロケーションを取り込みながら、開放的にできるか挑戦しながら、地場の木材で環境負荷を最小限に押さえた設計を心がけました。

雪も、年間降雪量9m(積雪量は1.5m)と、とても多い地域ですから、雪かきしないで使える空間はとても貴重で、冬を楽しむツールにもなります。大きく張り出した庇は夏の日射を遮りながら北海道らしい力強いファサードをつくり出しています。

今年で竣工後3年を迎える下川町環境共生型モデル住宅美桑

写真は竣工当時のもの。(撮影:KEN五島)現在は、外壁の雰囲気がより周辺環境になじんできました。ぜひ体験宿泊で体感して頂きたいと思います。(体験宿泊については 五味温泉 HP http://gomionsen.jp/mikuwa/ 環境省21世紀環境共生型住宅のモデル整備による建設促進事業については http://www.env.go.jp/policy/ecohouse/)

竣工してから通年で環境測定をして頂いていますが、測定期間中の外気温が高い2週間を取り上げて分析したところ、外気が30℃を超えても室温は25℃前後を保ち、土間のある1階はさらに2,3℃低く保たれており、夏の防暑対策として、壁の300mmのウッドファイバーと、屋根面の500mmのセルロースファイバーの断熱はもちろんのこと、屋上緑化と土間床が有効に働いていることがわかりました。朝は外気温が15℃前後と低くなっても室温はほぼ一定で、ナイトパージを適度に行えば、日中の室温はもっと低めに押さえることも可能でしょう。

地方独立行政法人北海道立総合研究機構 建築研究本部 北方建築総合研究所と

東海大学 芸術工学部建築・環境デザイン学科の協力を得て、

2010年5月27日〜通年で温湿度測定を実施しています。

また、札幌で暮らしながら道内各地を訪れる機会が多くなってきました。産まれてからずっと北海道にいますが、仕事であちこち走り回っていると、本当に北海道はおっきいなぁ〜。と感じます。住宅の設計の依頼を受け、まずはプランニングのヒントを見つけに敷地に赴きますが、気候の違いに驚きます。

素敵なご縁を頂いて、年間累積で10m以上の降雪がある倶知安町でもお仕事させて頂いています。ここではその豪雪をいかに楽しく暮らしに取り入れられるかがテーマです。冬の風速が 20mを越える歴史深い海辺の町江差町では、その厳しく冷たい風をどのように面白く活かせるか、がテーマです。

困難を克服するのではなく、面白楽しく暮らしに取り入れることで、厳しい気候もその土地ならではの魅力として輝くはずです。今ある技術を最大限に生かしながら素晴らしい北海道の風土を楽しめる、環境に優しく人にも優しい。そんな建築をこれからも設計していきたいと思っています。倶知安と江差の事例は冬の号で改めてご報告できればと思っています。

初夏の下川へ~。遠い山々の残雪と、道ばたのたんぽぽと。

初夏の下川へ~。遠い山々の残雪と、道ばたのたんぽぽと。

写真に写る赤と白のシマシマ矢印は矢羽根と言って、

冬の猛吹雪でホワイトアウト状態でもここから道路だよと教えてくれる命綱。

冬の現場通いでは、何度も遭難しそうになりましたが(大げさ。笑)これに助けられるのです。

*

北海道からの便り-特派員/櫻井 百子(さくらい ももこ)

1973年北海道旭川市生まれ。北海道東海大学芸術工学部卒業後、都市計画事務所、アトリエ設計事務所を経て2008年アトリエmomo設立。子育てしながら、こころや環境にできるだけ負荷の少ない設計を心がけている。平成22年度 北海道赤レンガ建築奨励賞、2011年度 JIA環境建築賞 優秀賞 (住宅部門) 受賞。

[北海道からの便り バックナンバー]

・北海道からの便り vol.1

・北海道からの便り vol.2

・北海道からの便り vol.3

・北海道からの便り vol.4

・北海道からの便り vol.5

・北海道からの便り vol.6

・北海道からの便り vol.7

・北海道からの便り vol.8

皆様はじめまして。新日本建設株式会社の村上と申します。今回は愛媛県松山市からお届けいたします。

弊社は昨年、国土交通省の補助事業であります「住宅・建築物省CO2先導事業」の採択をうけました。プロジェクト名は「えひめの風土と生きる家~次世代につなぐ地域連携型LCCM住宅※~」です。その弊社の提案内容をメインに夏と冬2回に分けてお伝えしようと思います。

※LCCM住宅(ライフ サイクル カーボン マイナス住宅)住宅の建設時から運用時、廃棄時においてのCO2収支をマイナスにしようとする住宅のこと。

まず、弊社の活動内容ですが、愛媛県全域で木造住宅の新築を主に行っています。年間の新築戸数は40~50戸程度。その特徴は自然素材にこだわった家づくりです。

今回の省CO2先導事業の提案の中でいちばん二酸化炭素削減効果が高いのが木材の自然乾燥です。自社保有林で伐採した木は枝葉を残したまま山で寝かしておく「葉枯らし自然乾燥」を行っています。約半年かけて枝葉から徐々に水分が抜けていきます。その後枝葉を落とした丸太は製材所に運ばれ、さらに半年置かれた後製材します。一つ一つの工程でゆっくり乾燥させることで、木の養分が残り、それが強度につながっています。

日本木材総合情報センターによりますと、人工乾燥製材の場合の製造時炭素放出量は100kg/㎥、それに比べ天然乾燥製材の場合は16kg/㎥となっており、自然乾燥を行うことは人工乾燥するよりはるかに省CO2効果があることがわかります。仮に家一軒で使われる構造木材が40㎥とすると、約3.3tの二酸化炭素排出量を抑制できます。

こういった自然乾燥をはじめて約5年になります。これまでは構造材だけでしたが、今回の提案では造作材や建具・家具といったところまで自然乾燥の木材を使用しています。

また、地元の木を使うことは運搬面での二酸化炭素排出量の削減にもつながっています。海外からの輸入する場合は海洋輸送が多く、特に日本は輸入量と輸送距離を掛け合わせたウッドマイレージが諸外国に比べて圧倒的に高くなっています。

愛媛県は杉や桧の原木生産量が多いため、地元の木を使って家を建てることが容易にできる環境にあります。しかし山にはまだまだ放置林が多く、山の担い手も少なくなっている現状があります。川下である住宅建築において地域材の利用が多くなれば、川上の林業に活気が戻るものと思います。そういった意味においても地産地消の家づくりを今後とも推し進めてまいりたいと思います。

話を戻しまして、次に建物の省エネ措置についてお話しようと思いますが、その前に愛媛の気候特性について少し説明させていただきます。愛媛県は降水量が少なく穏やかな日が多い特徴があります。冬は北風の季節風、夏は南東の季節風が卓越しますが、風上側に中国山地や四国山地があるため、山陰や南四国で雨や雪が落ちます。そのため晴天日数(全国2位)や日射量が多いという特徴があります。

そういった気候風土にあわせた省エネ措置の住宅を提案しております。まず創エネ設備として、太陽光発電システムを5kw、太陽熱利用給湯システム(ハイブリット型)を設置し、晴天日数が多いという気候特性を最大限利用します。その他の設備としまして、HEMS(エネルギーの見える化)、高効率エアコン、ペレットストーブ、LED照明、節湯機器、電気自動車用コンセント、雨水貯留タンク、コンポスターなどを設置します。

こういった設備に加え、パッシブデザインによる住空間の提案を含めております。具体的には、風圧差を利用して効果的に卓越風を取り込むための窓配置計画であったり、ルーバーやスクリーン、庇による日射遮蔽措置を行います。気候特性上、中間期は穏やかな日が多いので、できるだけ機器に頼らない住空間を提案しています。

断熱性能についてはQ値1.9相当(天井断熱材:高性能グラスウール16K155mm、壁断熱材:高性能グラスウール16K100mm、床下断熱材:フェノールフォーム保温板63mm)として高断熱仕様になっています。

最後にCASBEE(建築物総合環境性能評価システム)のランクですが、「S」ランクとし、ライフサイクルCO2は緑4星以上としています。LCCM(ライフサイクルカーボンマイナス)住宅を目指し、建設段階からの二酸化炭素排出量削減に取り組んでいます。

CASBEE評価シート

今回の「住宅・建築物省CO2先導事業」の弊社の提案でもうひとつ大きな柱としまして、地域連携の取り組みがあります。これに関してはまた次回の冬編でお送りしたいと思います。

愛媛からの便り-特派員

愛媛からの便り-特派員

村上敦(新日本建設株式会社勤務)

1975年愛媛県東温市生まれ

一級建築士、一級建築施工管理技士

沖縄ならではの家づくりを紹介する「沖縄からの便り」の夏編が届きました。

暑さへの対策だけでなく、台風や白アリ等への対策も求められる

蒸暑地域ならではの住まいづくりを研究する、

「NPO蒸暑地域住まいの研究会」の松田まりこさんによるお便りには、沖縄県内にある特徴的な住宅を12戸抜粋し、1年間環境測定を行った結果も記されています。

さらに計測した住宅は木造住宅、コンクリート住宅、木造とコンクリートの混構造住宅と、それぞれ築年数や市街地型/郊外型、家族構成・ライフスタイルの違うものを選び、それぞれの住宅で使用された一年間の光熱費より年間消費エネルギーの計算をして、「どのような暮らし方をすれば、設備に頼らなくても快適な生活ができるのか?」といった検討の結果も示されています。

詳しくは「沖縄からの便り」をご覧ください。